「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学まで、ケアから哲学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。

プロジェクトのキックオフから約1年が経ったタイミングで開催された第11回の研究会では、ボードメンバーそれぞれが中間報告として、これからの1年間に庭プロジェクトでどんなテーマに取り組んでいきたいかをプレゼンテーションしました。

後編では、東京都小金井市の福祉施設「ムジナの庭」施設長・鞍田愛希子さん、建築家の門脇耕三さんによるプレゼンテーションの内容をお届けします。

(同日出席されていた井庭崇さんの発言については後日追記いたします。)

端的に言うとね。

「こらだ環境研究所」で「雑多さ」を取り戻す

東京都小金井市の福祉施設「ムジナの庭」施設長・鞍田愛希子さん(ただ「ある」ことを支えるケアへ──「ムジナの庭」から考える|鞍田愛希子)は、最近のムジナの庭での取り組みを紹介しつつ、庭プロジェクトの2年目で深めていきたい問題意識について話してくれました。

2024年3月、ムジナの庭の開設3周年を記念して、小金井市内の商業施設「丸田ストアー」にてトークイベントを開催しました。「一階はもともと市場のようなところで、古いお肉屋さんが撤退してからお花屋さんや和菓子屋さん、整体などがあって、みんな持ちつ持たれつ入れ替わりながらこの場所が維持されているようなところです」。また同店の2階「とをが」は、児童教育が専門の熊井晃史が過去に子どものアートスクールをやっていた場所で、少し前に撤退してからフリースペースになっている場所だといいます。そうした場所で、精神科医の星野概念、パン屋・タルマーリーの渡邉夫妻をゲストに迎え、「発酵と心の関 精神科医とパン屋さんのお仕事、実は似ている⁉」というテーマでトークイベントを開催しました。

さん_page-0001トリミング.jpg)

「二人の思想に共通しているのは、目には見えないものを対象にしているということです。そしてそのための環境づくりを仕事にされており、『発酵』というキーワードでのつながりもある。目には見えない菌や心を見つけること、菌や心が育つ環境を設定することには、共通性があると思います。

二人がもう一つ共通しているのは、町の中に点々と小さな活動を広げていっていることです。星野さんはサウナからあがった後にお話会をしていたり、アートギャラリーのなかでカウンセリングをやっていたりします。それまで精神科や心のケアなどとは全然結びつかなかったような場所にカウンセリングの場を持ち込んでいて、発酵でたとえると、本来菌が住み着くような場所だと思われていないところに菌を植え付けるような活動をされていると私は考えています。

一方、タルマーリーさんはもともと千葉にいて、そこから岡山に移って、いまは鳥取の智頭町にいらっしゃいます。菌がよりよく育つ場所を求めて、だんだん西へ西へ移住していったということで、やはり農薬散布された後の場所では、菌が育たずカビになってしまったりするらしいです。逆に腐敗が進むのは、有機農法でつくられた麹なのだとか。菌を通して見えなかったはずの環境が可視化されていく状態を、非常にマニアックに観察しています。たくさん実験を重ねていらっしゃる方で、何百キロのビールとかがダメになるとぞくぞくして楽しくなるとおっしゃっていました(笑)。そういう少し変態気質なお二方なのですが、タルマーリーさんのほうも町のなかに宿泊施設があったりビール工房をどんどん広げていったりしていて、『糀菌』の糀から名前をつけた『糀の降る町』という言葉をコンセプトに、まちづくりをされています」(愛希子さん)

さん_page-0002.jpg)

こうしたトークイベントなども踏まえ、ムジナの庭も小さな拠点を少しずつ増やしていく構想があるといいます。その一つが、最近立ち上げを準備しているという「こらだ環境研究所」です。

「この3年を振り返ったときに、以前の研究会でもお話したように、ムジナの庭でできたこととして『ネガティブ感情との出会いと昇華』があります。逆にできなかったことを考えてみたときに、ベースが就労支援なので、無駄な時間をつくるとか、あえて効率を悪くするとかいうことが、なかなか難しい場ではあるとずっと感じていました。『就労とケアの両立』をしようと思うと、どうしても集中的なケアは難しかったり、こころ、からだ、環境というのを、それぞれ深堀りして研究していくための時間や人員、お金が足りないと感じています。雑多さの持続というのも難しくて、最初はいろいろ揉めたり荒れたりしていたのですが、これだけ続けてきて段々理念などを入居者に浸透させていくと、しっかり整っていくのだなというのは感じています。もちろん整うことの良さもあるのですが、それゆえに物足りなさを感じることもあったり、そこで失われていった何かが気になったりもします。

雑多さというのを失われないまま維持しようと思うと、小さな活動を広げていくことによって、そこと元の場所が影響しあって雑多になっていくことが必要だと感じています。だからこのタイミングで二箇所目を作るというのは、私にとっては必然的なことでした。ムジナの庭でも就労支援が定着しない方もけっこういて、それによってスタッフが休職に追い込まれたりいろいろなことがあったので、よりケアを充実させるという意味ももちろんあります。でも、やはりこの雑多さというものが、私のなかではすごく大切なものだと思っています」(愛希子さん)

さん_page-0005.jpg)

では、「こらだ環境研究所」とはどのような場所なのでしょうか?

「『こらだ』という言葉を最初におっしゃったのは、精神科医の中井久夫さんという方だといわれています。調子が悪くなり、こころとからだがグニャグニャと混じり合った存在と定義しています。『なんでもよいが「こらだ」で両方をあらわすとおかしなことになる』ということもおっしゃっていて、本来は一体のものだけれど、たとえばこころの調子が悪くなってきたからからだが痛くなるような現象なども、言葉が分かれているからこそ表現できるものです。もちろん『調子が悪いからこらだが痛くなる』と言うと説明がつかなくなるとは思いますが、それをあえて一緒にしてみたいという考えがいまあります。

東畑開人さんの『居るのはつらいよ』(医学書院, 2019)にも『ひとたび、こらだが現れると、プライバシーのために閉じられていた場所が、他者に開かれる。こらだはコントロールが効かないから、他者を巻き込んでゆく』とあります。こらだだけではなくて、私たちが生きている中で、人間関係も環境ですし、空間も環境になるし、いろいろな意味で環境もこらだと溶け合ってグニャグニャと混じりあっていると思っています。庭プロジェクトの研究会では、SNS上での誹謗中傷などもよく話題にのぼっていますが、そういうものも自他の境界線が引けない、個人、家庭、社会というのも、グニャグニャと混じりあった状態から起因するものなのではないかなというふうに思うことがあります。

コントロールが効かない状態になった、グニャグニャと混じり合った社会といったものの境界線を深堀ってみたいなと思います。まず個人では、こころとからだを分けてみる。さらには自分を取り巻く環境を分けてみる。社会に関しても、グニャグニャと混じり合っているところを見つけて分けてみる、といったことをもっと考えてみたいです。こらだ環境研究所だからできることとして、いまお伝えした、自分のこらだ環境に集中するということだったり。あとは心身と周囲との境界があいまいになった自分を分解する、自他の境界を引けなくなった人の家庭や社会を研究する、どちらもあると思います。溶けあうことの良さと、切り離す意味というのを面白がりながら探求すること、それらの結果を発信していくことを大事にしたいと思っています。

またムジナの庭はやはり就労支援として工賃を生まなければならないので、SNSの情報がどうしてもイベントの情報や商品の紹介に偏ってしまって、実際にやっているこころやからだのことを発信する余力が全然持てていない。『ムジナの庭ってどういう場所?』ということをいままでほとんど発信してこられていないんですね。先ほど紹介したトークイベントなどもアーカイブ配信はするので、そういった形で今後定期的に発信していく機会をつくりたいなと思う一方、やはりムジナの庭だけだと難しいということがあるので、こらだ研究所のほうをもう少し丁寧に発信をする場にしていきたいなとも思っています」(愛希子さん)

さん_page-0008.jpg)

「屋根裏」空間的都市論

最後にプレゼンテーションを行ったのは、建築家の門脇耕三さんです。以前の研究会で紹介してくれた(イーロン・マスクと里山資本主義とのあいだでーーこれからの「シェア」を考える)、ヴェネチア・ビエンナーレでの展示の際に使った、ノルウェーの古材の話からプレゼンテーションは始まりました。

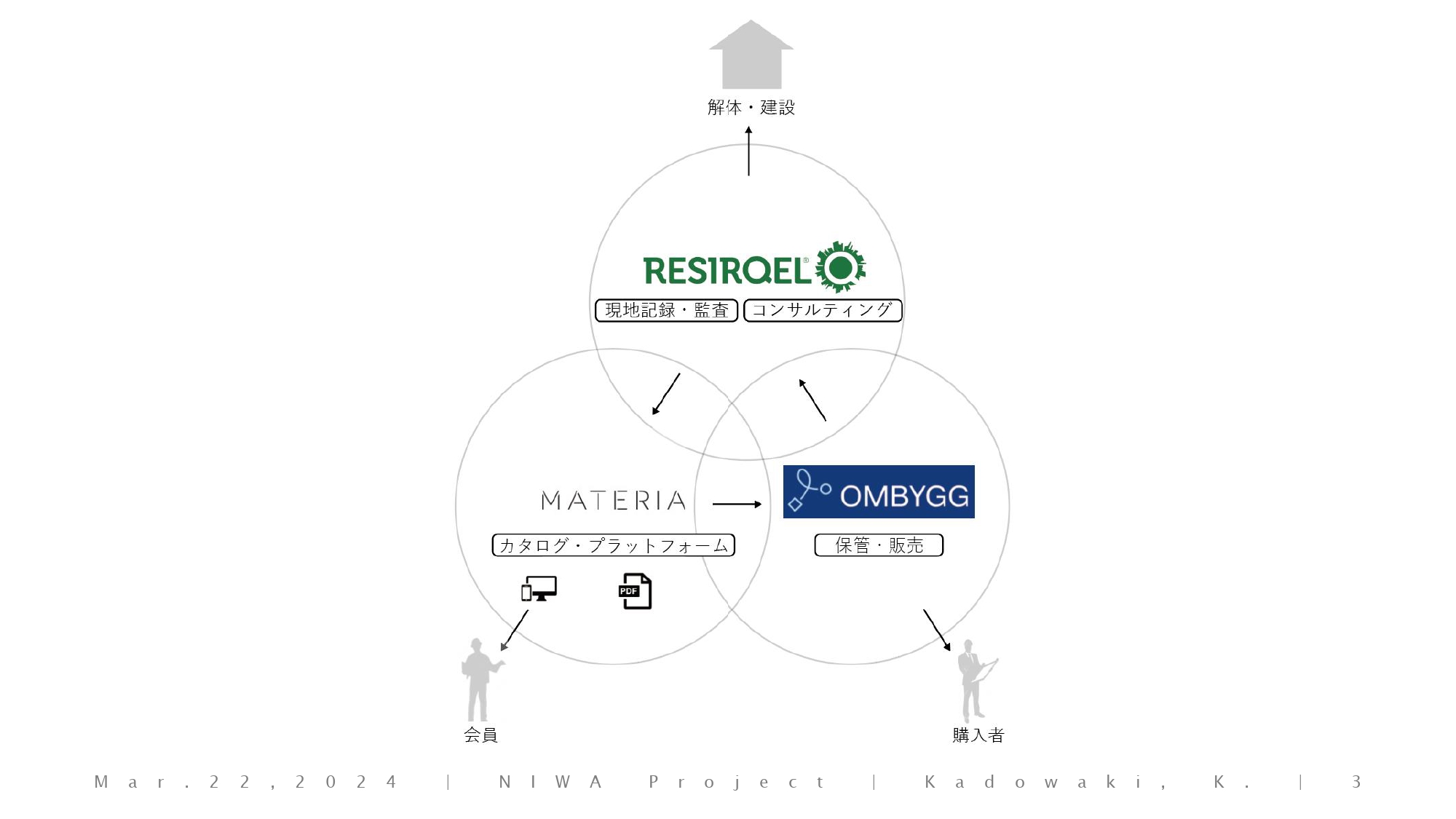

「以前の研究会では、ヴェネチアビエンナーレの話をしたと思います。日本の民家をヴェネチアに持っていって、その後の使い方も考えるというプロジェクトでした。そのときに日本の木材だけだと頼りないので、構造体はノルウェーの古材を使うということを、以前の研究会でお話ししました。ノルウェーの古材は現地の建設会社が作るのですが、その建設会社が『レシケル(RESIQUEL)』という会社です。レシケルはいわゆる工務店やゼネコンなのですが、解体の仕事も引き受けるので、たとえばこういう民家の解体をするとその民家の古材や廃材を自分たちの倉庫にストックさせて、自分たちのプロジェクトでも使うようになります。あるいは売れるものは売ってしまう。非常に面白い会社で、日本ではそういうことは起こってないので、具体的にどういうことをやっているのか、去年大学院生と一緒に調査しました。とても勉強になったのが、たとえば古材・廃材を再利用するときにはいろいろな調査をしないといけないんですね。目視で外観を調査したり、材料ごとに基本的な性能試験があるのでその性能を試験したりします。こういう一連のプロセスが、この会社ではある程度定まっています。

さらに話を聞いて面白いなと思ったのは、関連会社を二つ持っていて、三つの会社でリユースをしているんですね。左下の『マテリア(MATERIA)』というのは、レシケルが現地で目視調査や基本的な性能調査をしたものをデータにまとめる、要するにITの会社です。それからこうした情報化する会社とは別に、『オムビッグ(OMBYGG)』という会社もあって、ここはストレージに古材を保管しておいて販売する会社です。分社化しているのはリスクヘッジのためだと思いますけれども、それで仕事が回っていると。なので、工務店があり、ストレージの会社があり、さらに情報化の会社がある。この情報化の会社というのが、こういうことが実際に行われるうえで非常に重要なことであるとわかってきました」(門脇さん)

この「情報化」という点に関して、門脇さんはヨーロッパで非常に有名だという、ブリュッセルにある「ローター(ROTOR)」という会社について紹介してくれました。

「ローターはスタートアップで、ヨーロッパ中の中古建材店を情報化によって結んで、購入希望者とマッチングさせるサービスを手がけています。古材・廃材を回収し、カタログプラットフォームにしている。さらにそれとは別に、設計、コンサルティング、研究教育をやっているような会社があって、ここの二つで回っているということなんです。ローターのほうは、マテリアルシート(MATERIAL SHEETS)という材料諸元のカタログを持っていて、このカタログにはたとえば『ドアだったらこういう情報が必要ですよ』という情報が載っています。どこの中古店も統一的なフォーマットで情報を記述しているので、流通させることができるということがわかってきました。

日本でこういうことをやろうとすると、情報が一元化されていない、そもそも情報がないということがハードルになると思われます。というわけで、ヴェネチアビエンナーレの展開としては、建材リユースの市場形成ができるようなことをやっている。さらにこういったものが、現在のヴァージン材を主体とした都市文化をどのように変えていくかということも、ぜひ考えていきたいと思っています」(門脇さん)

門脇さんはそんな中で、中目黒に住む一般市民から大学宛てに来た、とあるプロジェクトに携わるようになったといいます。

「いまの住まいの借家が非常にかわいいのだけれど、能登の地震があって、大家さんが地震に対して脆弱なのではないかと不安になり、壊されてしまうことになったと。でも自分たちは非常に気に入っているから、これを教材などとして使ってもらえると嬉しいという連絡がきたんですね。実際に見に行ってみると、電球のホルダーに鳥の模様がついていたりして、非常にかわいいわけですよ。有名な建築家が関わっていたわけではなく、当時の大工さんが一生懸命作ったという無名の住宅なんですが、そこにはいろいろな工夫がつまっていて、こういったものが壊されることに違和感を持っている人が確実にいるわけです。この方々は建築とは関係ない一般の人たちだし、しかも借家住まいなので何のステークホルダーでも何でもないと言えばそうなのですが、日本中にはこういう違和感があふれているのかもしれません。この違和感をまとめることができないか、ということを考えているんです。

おそらくこの違和感というのは、けっこうロングテールになっているんですね。つまり規模の大きい建物については、日本でもリサイクル・リユースが進んでいてそれなりにしっかりやれるのですが、こういう小さい建物が見過ごされている、あるいはちょっとした違和感が世の中にはすごくたくさん散らばっている。そういったものをリユース市場に参入させるにはどうすればいいかということを大学院生と議論しながら、ビジネスモデルとして確立する試みをこれからはやっていきたいと思っています。たとえばプロセスを集積するとか、地理的に散らばっているものを集積するとか、あるいは時間的に集積するとか、いろいろな仕方があります。いずれにしても、市場形成のためにはロングテールをかき集めて大きな流れにするということが重要そうだということがわかってきました」(門脇さん)

さらに中目黒のケースに加えて、先日霞ヶ浦を訪れた際に案内してもらったという、ある古い民家についても紹介してくれました。

「この住宅は東日本で一番古い住宅であると書かれていて、近世・江戸時代の初期、400年前にできたものです。僕は民家にすごく興味を持っていまして。どこに興味を持っているのかというと、まず民家に入ると、次のような構造をしています。土間があって、座敷があって、和室などがあるわけです。ところがこの民家を見てわかる通り、人の住まいが下側、屋根が上側にあって、屋根は人の住まいと同じかそれ以上の大きさを持っている空間です。そして人間が住む空間は基本的には垂直なもの・水平なものでできていて、非常に理知的に作られているのに対して、屋根空間には水平・垂直のものが一切ないんですね。斜めのものしかない。したがって、非常に『あいまい』な空間になっています。

なぜこうなっているかというと、生産論的にはいくつか理由があるのですが、屋根は雨漏りしやすいので、住民たちがしょっちゅう形を変えなきゃいけないんです。萱は一定のサイクルで変えていきますし、ここにある萱を支えている構造体もだめになったら住民たち自身で作り替える。そして住民たち自身で変えるには、つまり素人工事でやるには、真っすぐなものや垂直なもの、水平なものは非常に使いづらいんですね。なので居住空間は大工が作って、この上にあるあいまいな空間は、住民たちがセルフビルドするという仕組みになっているんです。

ただ歴史的に見るとこの屋根は、もともとは住まいそのものだったんですね。みなさんよくご存じの、竪穴式住居というものだと思います。ところがこの屋根から、あるとき下の部分が押しあがっていくわけですね。篠原一男という建築家が『民家はきのこである』という非常に有名なアフォリズムを提唱しましたが、民家がきのこのように自然発生的に現れてくるということを表したわけです。実際歴史的に見ても、最初にきのこのようにかさが頭を出して、柄がそれを押し上げているような形で民家は発達したわけです。ということはこの屋根というものはもともと人間が住んでいたのだけれども、その下に人間が技術力を持って、水平と垂直からなる理知的な空間を作り、結果的に人間は屋根から下の空間に引っ越しているんです。つまり、そこで屋根裏空間というのはもぬけの家になったんですね。

このもぬけには、物語では人間以外のものが住み着く空間として描かれます。たとえばみなさんご存じ、『となりのトトロ』のまっくろくろすけです。あるいは『この世界の片隅に』では、浮浪児が屋根裏に住み着いています。あるいは『いるのいないの』という京極夏彦の絵本がありますが、あれも屋根裏に魔物が住んでいる話です。要するに屋根の裏はもともと家だったのですが、打ち捨てられた家には人間世界からつまはじきになった魔物や浮浪児などが住み着くんです」(門脇さん)

しかし、民家の屋根に対して、「だんだんと人間の世界が拡張していく」動きも起こってきたといいます。日本で一番古い民家と言われる、1,000年前にできた箱木千年家という住宅を例にとって、門脇さんは説明してくれました。

「ここでは、軒という屋根の下の部分が、人間の背丈かそれより少し低いぐらいであるとわかります。ようやく柄が伸びてきたようなこの感じが、1,000年前の民家です。ところがさきほどのような400年前の民家になると、人間の空間が屋根に対して1:1、半分くらいを占めるようになっています。最近の民家の屋根は申し訳程度についていて乗っているだけです。ということは、屋根裏の住人たちは人間の世界からいなくなってしまっている。我々は闇を失ってしまったということもできるし、まっくろくろすけが住めるような場所はなくなってきたというわけです。

この屋根の比喩は非常におもしろいと思っています。ここは人間以外のものが住むものというふうにも言えますし、あるいは霊的なものが住むと言ってもいい。あるいはこれは時間が経つと苔が生えて生き物が住んでいたりするので、人工的ではない自然的なものの住処というふうにも言える。こういうものについて考えたいなと思っています。

僕は『都市における人工物と自然物の乱交的状態』と表現していますが、この民家のように、人工物と自然物、人間的なものと人間世界からつまはじきにされたもの、あるいは俗界的なものと霊的なものの、共存というよりは『乱交』的という言葉を使っています。そういう状態が都市においても考えられないかと思っています。たとえば民家の屋根ではなくて、ビルの隙間につまった土のなかから植物が芽吹くとか、そんなことももしかしたらこの状況に含まれるかもしれません。いずれにしても都市の中の人間が感知しないものをぜひ調べてみたいと思います。かつそれが、自然物と人工物とが混じるような、乱交的な状態になるような、そんな状態はどんなことかなと考えています。ちなみにこの『乱交的』という言葉は、ダナ・ハラウェイの言葉です。ダナ・ハラウェイは英語で言うと『promiscuously(でたらめな) 』という言葉をすごく使いますが、そういったことを都市においても考えたいなと思っています」(門脇さん)

さらに門脇さんは、先日霞ケ浦で訪れたという、6月に滋賀県立美術館で開催される展示でコラボレーションする彫刻家のアトリエで見た光景について続けました。

「霞ヶ浦の裏のほとりにこういう土地があって、そこには石がゴロゴロしていて途中まで削ったものなどがたくさん転がっています。アトリエには屋根もないわけですが、ここで一年中、朝8時半から4時半まで作業しているそうで、それが非常におもしろいと思いました。彼はもうだいぶ高齢なのである意味で古典的な彫刻と言ってもいいかもしれませんが、自然石をパカっと割って、割ったものは自然に割れた形なのでピタっとくっつくのですが、それを別の形に削って人工物の間にこういう自然的なものが隙間をのぞかせている。そんな作品をつくっている方です。

これ自体は、ある意味非常に彫刻のオーソドックスな感じなのかなというふうにも思うのですが、一方でここでおもしろいなと思ったのは、時間的スケールなんです。その彫刻家は、ここで割ったこの岩肌は人間が初めて見たものであるというふうに言うんですよね。その人間が初めて見たものであるというこの隠された時間というのは、おそらく何万年から何十万年、何億年とかそういうスケールなんですよ。こういう地質学的スケールというのは我々建築家からすると非常に遠い時間的スケールです。都市や建築について考えるときにはほぼ考えないスケールなんですね。ただ、こういう遠い時間的スケールというのは僕たちも考えるべきなのではないでしょうか。都市、あるいは都市からさらにブレイクダウンして、もの・人工物の時間スケールと地質学的時間スケールは、どうやったら想像力として結びつけることができるか。そんなことをぜひ考えてみたいなと思っています」(門脇さん)

最後に、こうした研究のアウトプットの形式について触れて、門脇さんはプレゼンテーションを締めくくりました。

「研究の発表の形式についても考えていることがあります。一つ思いついているのが、ドキュメンタリーがいいのではないかということ。モノの視点でドキュメンタリーを作ると、単に俯瞰的な視点を見せるよりも、研究のアウトプットとしておもしろいものになるのではないでしょうか。研究のアウトプットの形式というと、いまそれ自体の研究が進んでますが、何も論文形式がすべてというわけではない。そこでできることは非常に限られているので、いろいろな形のアウトプットが研究にもあり得るべきだろうという研究が進んでいます。僕もそういったことが建築界のなかでどうやって実装できるかということを興味を持って取り組んでいるのですが、この場はドキュメンタリーや映像、あるいは舞台といったアウトプットも可能なのではないかとに思っています。最近は建築を専門にする以前に興味を持っていたことをいろいろやる機会をもらっていて、4月の下旬には某クラブでDJをやる予定です。そもそも、僕は昔映画監督になりたかったんです。映像でドキュメンタリ―を作るというのは、人工物と自然の乱公的状態というのを考えるうえでありえそうだなと思っています。

それからワタリウム美術館で2024年1月まで開かれていた、 梅田哲也という現代芸術家の展示があったのですが、これには非常に感動しました。これは一種の現代劇なのですが、展覧会のツアーがあるんです。そのツアーをたどっていくとワタリウムを隅々まで見られるようになっていて、倉庫や事務室の中を解説ツアーつきで見せてくれるんですね。僕は建築を見るつもりで隅々まで見ていったのですが、途中からごく自然にそれが劇になっていくんです。ツアーの途中で、このワタリウムができた1960年代に時間が飛んで(という設定で)、最終的には時間的な旅行者と道路をはさんで手を振る場面に、観客自身が参加するというものになっていました。これは非常に感動的で、建築の展覧会としてもあり得そうだし、ヴェネチアビエンナーレなどでこういうことをやったら最高だろうなと思いました。展覧会とも言えるかもしれないし、劇とも言えるかもしれない。

こんなふうに研究のアウトプットとして、ぼくは展覧会をやりたいなと思っています。先程の愛希子さんの話を聞いて、愛希子さんの話を舞台劇にするのもあり得るのではないかと思いました。舞台劇と、たとえば映画が混ざってしまうようなパフォーマンスもあったりして、そういうのも非常に興味を持っているので、何か機会があればやりたいなと思っています。実はこの劇という話が出たのは、さきほど紹介した壊されてしまう住宅、違和感を訴えてくれたこの住宅で何か劇的なことをやりたいと思ったのがきっかけです。展覧会をぜひやりましょうという話が出たのですが、どうせ展覧会をやるのであれば何かパフォーマンス的なことができると非常に面白そうだし、それが研究成果と結びついた発表形式の一つであるとクリエイティブだなと思っています。

というわけで、今日は建材リユース市場を形成するというビジネス的な話から、人間社会や生活にどういうふうに影響を及ぼし得るだろうかということを、ある意味でSF的に構想しました。SF的というのはダナ・ハラウェイ的に言うと、Speculative Fabulationと言って、動機的な物語制作というふうに言い換えられるんですけれど、そういうあり方として研究発表をしてもいいのかなということを思っています」(門脇さん)

[了]

この記事は小池真幸・徳田要太が構成・編集をつとめ、2024年7月11日に公開しました。