特別企画「オルタナティブ・オリンピック/パラリンピック・プロジェクト再考」、2日目の更新は、建築家の白井宏昌さんによる、オリンピックの歴史をひもとく寄稿です。

紀元前9世紀ごろ、宗教行事として行われた「オリンピア祭典競技」を起源とするオリンピック。キリスト教がローマ帝国の国教となったことでその歴史は途絶えますが、1500年後の1896年、近代オリンピックとして復興。以来、4年に1度行われるスポーツの祭典は、組織され、拡張し、成長していきます。

そして「1964年の夢よ、もういちど」という思惑を背負った「2020年の東京オリンピック」が、目下進行中の新型コロナウイルス禍により、むしろ第二次世界大戦で幻と化した「1940年の東京オリンピック」の反復として、その名を再び刻みつつあるのは、まさに歴史の皮肉です。

その意味を改めて問い直すため、オリンピックというものの来歴を、本稿でぜひ再考してみてください。

※本記事は、特集「東京2020オルタナティブオリンピック・プロジェクト再考」の一環として、『PLANETS vol.9』(PLANETS 2015年)収録の同名記事の再掲したものです。

端的に言うとね。

始動

古代ギリシャの都市オリンピアで行われていたスポーツの祭典を近代に復活させようという試みは、17世紀ごろからイギリス、北欧、北米などで見られるようになる。複数のスポーツ競技を行うイベントは地域社会の結束を強めるため開かれていたが、それは時に宗教的、政治的意図を持つものであった。当然のことながら、古代オリンピック発祥の地ギリシャでも、オリンピック復興に対する興味は強く、1830年代には新しい国家を表象するシンボルとしてオリンピックを復活させようという機運が盛り上がっていく。

そしてついに1859年、ギリシャ人富豪エヴァンゲリス・ザッパの資金援助を受けて、オリンピック・フェスティバルがアテネで開かれることとなる。「ザッパの大会」と呼ばれるこのイベントは、さらに1870年、1875年と開かれるが、後に歴史家は古代オリンピックの持っていた理念を欠いた「まがい物のオリンピック」とみなすようになる。それは「ザッパの大会」があくまでもギリシャという特定の国家を代表するものであって、古代ギリシャが持っていた西欧文明を表象するものでなかったという点に由来する。そして近代オリンピックの礎を築いたフランス人教育者のピエール・ド・クーベルタンが強調したのがまさにこの点である。クーベルタンは古代オリンピックが持っていた4年ごとに開催するというリズムは踏襲するものの、それをオリンピアのように特定の場所で行うことを否定し、大会が移動することを提唱したのだ。この時間的周期は踏襲するが場所的拘束は有効としないという理念を決定した1894年の国際スポーツ会議は歴史上、重要である。ここでは近代オリンピックを制度化するために、各種の枠組みが決められ、そのルールを統括する組織としての国際オリンピック委員会が設立された。さらに会議では最初の開催都市としてアテネ、続く第2回開催都市としてパリを選出したが、そこにはオリンピック黎明期ならではの意図があった。当初、第1回目の開催都市として、アクセスの良さや競技施設の面からみてロンドンを推す声が少なくなかったが、アテネが選ばれた背景には近代オリンピックのはじまりとして、利便性より象徴性が必要との思惑があった。続いてパリが選ばれたのはクーベルタンの故郷で大会を開催するという個人的な思惑よりも、すでに開催が決まっていた万博とセットにすることで、その観客の動員を見込んだのだった。実際その後に続くオリンピックは万博との共催ということで、国際的イベントとしての体裁を整えていくことになるのである。

拡張

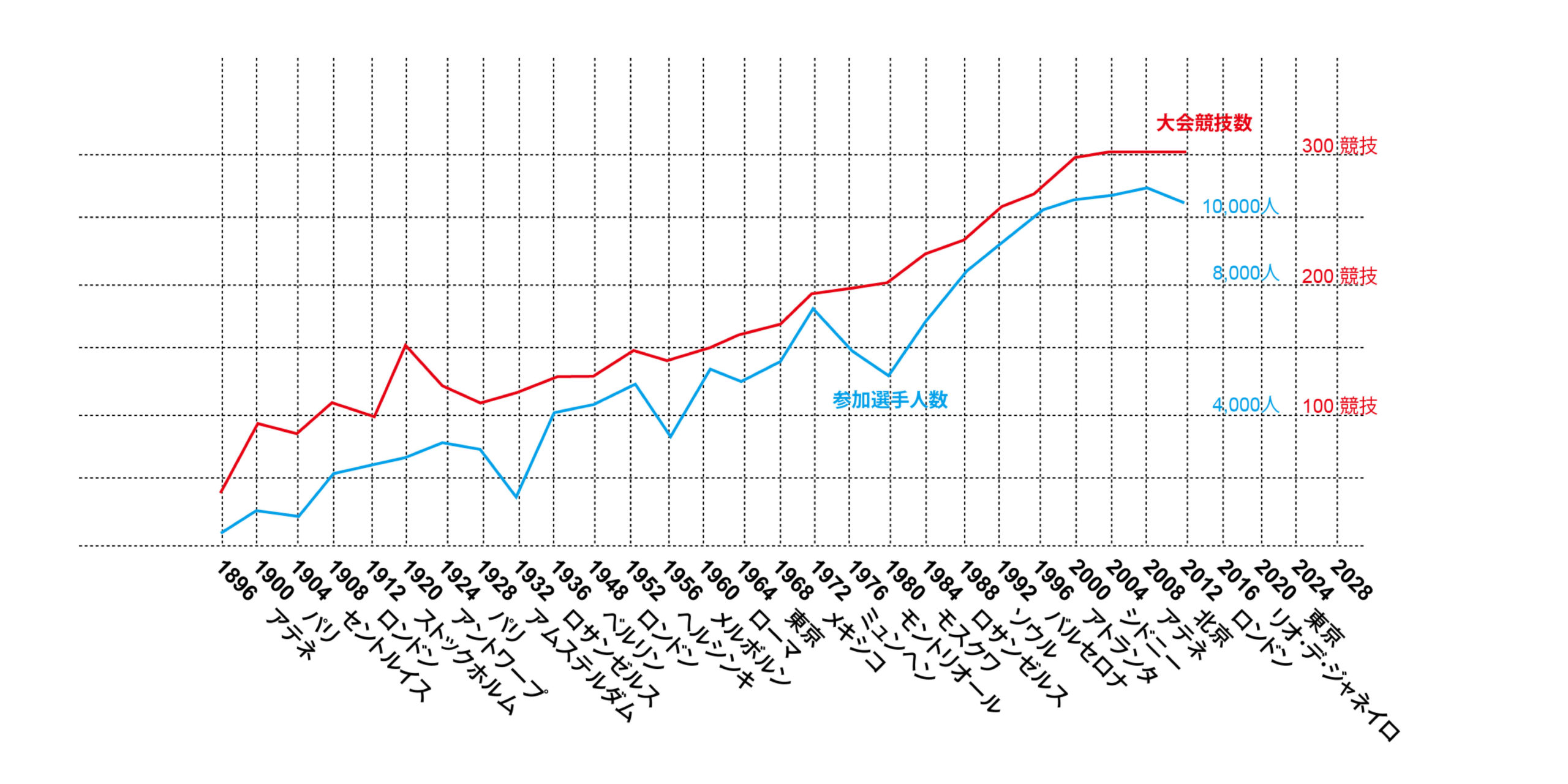

1896年のアテネ大会以降、クーベルタンの当初の意図通り、戦争による3つの大会の中止を除いて、4年ごとにオリンピックは開催されていく(冬期も含めると現在は2年おき)。そしてその規模も1896年の第1回アテネ大会では競技数43、参加選手241人という規模のものが、最新の第30回ロンドン大会では競技数302、参加選手10568人という規模にまで拡張していく。

まさしく「世界最大のグローバル・イベント」として近代オリンピックは成長していくのだが、その地理的広がりにはある種のバイアスがかかっている【図1】。これは夏季オリンピックで特に顕著な傾向である。

[図1]夏季オリンピックの拡大(大会競技数と参加選手数の変遷)

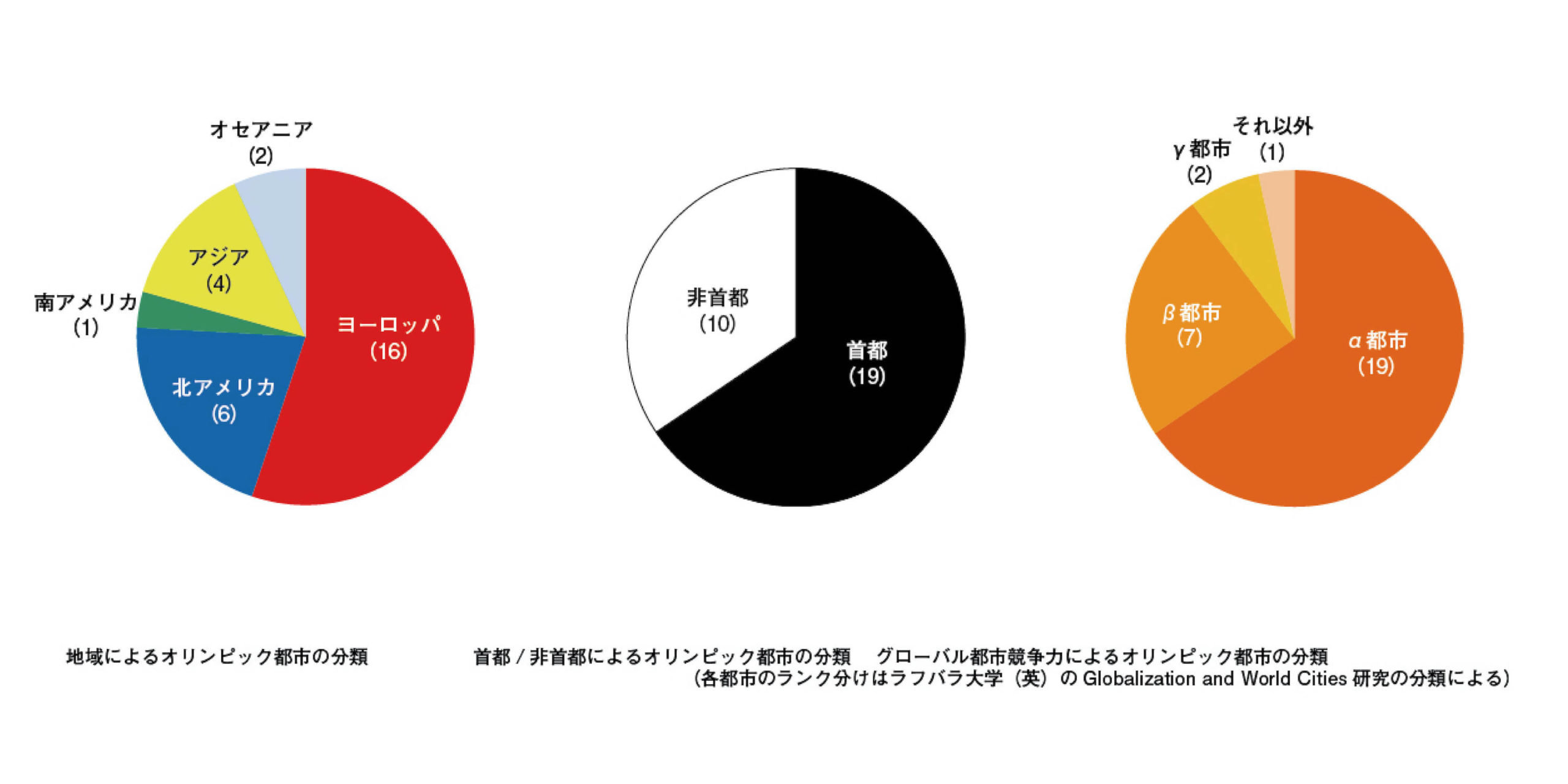

もともと西欧で始まった近代オリンピックの開催都市を見てみると、2020年の東京大会までのべ29の都市で夏季オリンピックが開かれているが、そのうち半数以上の16都市がヨーロッパに位置している。ヨーロッパではおおよそ1~2大会おきにオリンピックが開催されているのに対して、アジア、アメリカ大陸での開催は圧倒的に少ない。地理的分布に加え、オリンピック開催都市は政治的あるいは経済的にも偏りがある。これまでの夏季オリンピックの開催都市のうち約2/3にあたる19の都市が首都での開催である。オリンピックはサッカーW杯などと異なり、その開催権利が国でなく都市に与えられる。しかしながら現実として、オリンピックは都市のイベントであるというより、国イベントであるというかのごとく取り扱われてきた。ヒトラーがナチスの第三帝国の宣伝のために大々的に用いた1936年のベルリン大会、中国の国威発揚の象徴となった2008年の北京大会等々……。当然のことながら、オリンピック期間中にも多くの政治的思惑が露出し、そして時にそれが衝突する場となってきたことは、皆の知るところである。そして加熱する昨今のオリンピック招致の場にはその国の長がプレゼンに現れるのが常となっている。さらにこれまでの開催都市を経済という視点で振り返るとき、オリンピックを開催できるのは経済力のある都市に集約していることも明らかだ。特にオリンピックが巨大化し、その開催に莫大な資金を必要とする近年のオリンピックの開催都市のほとんどがα都市(ラフバラ大学のGlobalzation and World Cities研究所による世界の都市の分類。経済規模に応じてα、β、γにランク付けされる)である。エリート(アスリート)のためのエリート(都市)によるグローバル・イベント。それが今日のオリンピックなのである【図2】。

[図2]夏季オリンピック開催都市の分類

メディア

第1回近代オリンピックでは再建された古代競技場パナセニアン・スタジアムに周辺の道路や丘も含めて約10万人ほどの観客が集まり、アスリートのパフォーマンスに一喜一憂する。そこには選手と観客を繋ぐ場があり、場がメディア(媒体)であった。しかしそのメディアのあり方はオリンピックの発展とともに変容していく。別の言い方をすればメディアがオリンピックを変えたとも言えよう。

1924年のパリ大会では早くもラジオが登場する。競技の実況中継がラジオを通して、スタジアム外にも届けられたが、まだ世界標準の通信網が整備されていない時代である。放送を聴けたのはフランス国民に限られていた。

ラジオに続き、テレビというメディアが初めてオリンピックで使われたのが、1936年のベルリン大会である。ヒトラーの政治的プロパガンダとしてのオリンピックとなった大会は、その模様が映像として記録され、選手村や公共のホールや劇場で放映されることなった。またその映像は飛行船に乗せられ、国外にも届けられ、時間差はあるもののオリンピックが映像として世界に輸出されることとなる。その後1948年のロンドン大会ではBBCが競技の模様をライブで、自分たちの放送網に乗せて伝えるようになったが、その配信先はロンドン市民に限られていた。技術的には1956年のメルボルン大会の頃に国際的にライブ映像を配信することができるようになったと言われているが、この大会は欧米のテレビ放送網がテレビ放送権の購入を拒否したため、結果的には国際放送の実現には至らなかった。

そういった意味で1964年の東京オリンピックが「メディアとしてのオリンピック」の発展に果たした役割は大きい。日本の放送関係者が総力を挙げて撮影機器から衛星中継に必要とされる一連の機器を国産で開発することにより、初めてライブ映像を世界に配信することに成功する。またイベントの一部をカラーで放送するとともに、当時大多数であった白黒テレビの視聴者用にも高い解像度の映像が届けられるように技術的配慮が図られた。その後も繰り返され放送されることになるバレーボール女子決勝(瞬間最高視聴率は95%!)、東洋の魔女の活躍に国民が喚起する状況は、このような技術的背景なしでは語れないだろう。さらには今日では当たり前となっている「スロー再生」の技術などもこの時、初めて使用され、東京オリンピックは日本の技術を世界にアピールする檜舞台となったのだ。

その後もテレビ放送は進化と拡大を続けることとなったが、オリンピック自体を延命させてきたのもテレビ放送なのである。最初に夏季オリンピックの放映権が売れたのは1960年ローマ大会で、当時アメリカのCBS放送がその放映権として落札した金額は39万4000ドルだが、NBCの2014年・2016年・2018年・2020年の4大会での放映権は43億8000万ドル(約5250億円)になる。日本に対する放映権も、NHKが1960年大会で支払った額は5万ドル(当時のレートで1800万円)だったが、2014年のソチと2016年のリオデジャネイロ大会では支払った額は360億円にも上る。この世界中から集められる莫大な放映権料が今日のオリンピックを支えているのだ。

そしてオリンピックとメディアの関係はインターネットの誕生により、トップ・アスリートを映し出すテレビ画面の置かれたリビング・ルームから人々を解放する。オリンピック競技のネット配信は2004年のアテネ大会から導入されたが、これは放映権を持つテレビ会社が、自分たちが入手したコンテンツをネットで配信することによって始まった。これにより人々がオリンピック競技を観覧できる「場」はもはや意味をなさなくなった。言うまでもなく、オリンピックを閲覧できる人の数は飛躍的に伸びた。今日のオリンピックというスペクタクルはスタジアムにいる8万人に対してではなく、ネットでつながれた数十億人もの観客に対して発せられるものであり、そのためのイベントの作り方が模索されているのだ。実際、今日のオリンピックにおける競技場観戦のチケット収入はオリンピックの大会収入の約5%にすぎない。

セキュリティ

今日のオリンピックには、その黎明期に創設者クーベルタンが思い描いた、緑豊かなランドスケープの中にある競技場でのどかに行われる「モダン・オリンピア」のイメージはもうない。オリンピック開催中、都市会場は高圧電流の流れるセキュリティ壁で覆われ、付近には地対空砲が設置され、開催都市は「要塞」と化す。サイバー・テロの攻撃に対し、目に見えないところでも専門家が総力戦で防御を張り、大会の運営に支障がないよう目を光らせている。昨今のオリンピックではハードとソフトのセキュリティをいかに構築するかが大きな課題となっているのだ。

オリンピックとセキュリティを考える上で、歴史上いくつかの重要な出来事がある。1972年ミュンヘン大会で起きたテロ事件だ。パレスチナのテロ組織「黒い九月」が選手村に侵入。銃撃戦の後、人質となったイスラエル人選手9人が殺害される。これ以降、選手村への出入りが厳しく制限され、アスリートは一般市民あるいは観客から厳格に分けられることとなった。

そして1996年のアトランタ大会。民間資本による、企業中心で進められたアトランタ大会では、大勢の観客をさばくためのインフラの不備や、セキュリティ計画の脆さが露呈し、オリンピックパークでの爆発事件を防ぐことに失敗。これにより2名の死亡者と111名の負傷者を出してしまう。以降、IOCは民間主導のオリンピックに消極的になり、行政中心にインフラ整備、セキュリティ計画に万全を期すよう開催都市に求めていく。

さらに2001年9月11日に起きたアメリカ同時多発テロは、テロリズムに対する恐怖を人々に植え付け、その防御策として、過剰なまでのセキュリティ依存を誘発していく。これを反映して9・11以前の2000年シドニー大会と以後の2004年アテネ大会ではセキュリティ費用が1億8000万ドル(約216億円)から15億ドル(約1800億円)へと飛躍的に増えることとなる。さらに2008年北京大会では65億ドル(7800億円)かかったと推測されている(2012年7月30日、カナダCBSニュース)。2012年のロンドン大会でも招致決定の歓喜に包まれた翌日、市内を同時多発テロが襲い、これによりさらなる安全性の確保が求められ、最終的には莫大な予算をセキュリティにかけることなった。

オリンピックが開催されても、チケットを持たない大多数の市民は競技会場に入ることもできない。そして大会期間中は厳戒体制となる市内で日常生活を送ることとなる。これを嫌って、近年の開催都市ではオリンピック期間中は街を離れる住民も少なくない。メディアを通してその内容が世界中に発信される中、厳戒態勢で開かれるリアルなオリンピック。その意味を私達は問わなければならない。

支配者たち

1896年のアテネで始まり、その後も時代の変遷とともに変容しながらも存続してきた近代オリンピック。その運営を担ってきたIOCの体質も時代とともに変わってきたが、その意思決定には時のIOC会長の思惑、力量が大きく影響している。

例えば、アマチュアリズムの問題。1952年から1972年の間、第5代IOC会長を務めたアベリー・ブランデージは近代オリンピックのアマチュアリズムを尊んでいたが、時代は厳格にアマチュアリズムを存続していくことが厳しい状況となっていた。それでもブランデージの在任中はプロ選手の参加に厳格な態度を取っていたが、退任後、新たにキラニン卿が第6代会長へと就任すると、すぐさまオリンピック憲章からアマチュア規定は削除された。さらには1980年にホアン・アントニオ・サマランチが第7代会長に就任すると、オリンピックの商業化路線と併行して、プロ選手の参加はさらに緩和されていくこととなる。

近代オリンピックの歴史を振り返る中で、サマランチの会長就任はやはり大きなターニング・ポイントである。実際、サマランチ就任前のIOCは財政難に苦しみ、さらには開催候補都市の減少など数々の危機に瀕していた。将来の存続さえ危ぶまれていたオリンピックを、世界最大のスポーツイベントとして確固たる地位を確立させていたのは、サマランチの政治手腕に他ならない。実際、彼は政治家であった。サマランチはスペインのフランコ独裁政権下でスポーツ長官に任命され、駐モスクワのスペイン大使も務めた人物である。

サマランチが就任して手をつけたのがスポンサー制度の改革、オリンピック放映権の吊上げであった。それまでの方式を一新し、サマランチは一業種一企業の国際的なスポンサーを募り、契約した企業に独占的に五輪のマークの使用を認めるなど、オリンピック・スポンサーのプレミアム化に成功し、巨額のスポンサー資金を得ることに成功した。さらにはオリンピック放映権の獲得に競争原理を持ち込み、放映権の高騰を誘導していった。このようなモデルを作りあげたのが、1984年のロサンゼルス大会を商業的な成功に導いたピーター・ユベロス会長であり、サマランチはユベロスの手法を踏襲、オリンピックを拡大していったのである。

ここに「近代オリンピック」から「現代オリンピック」への移行を見る歴史家もいるが、サマランチのオリンピックの商業化、拡大路線は多くの問題も引き起していく。オリンピック招致の過熱とともに、立候補都市は莫大な資金を招致活動に投じ、IOCもそれに便乗するような金拝主義が蔓延していく。IOC委員の買収や組織内での汚職などオリンピックにまつわる様々なスキャンダルがニュースを賑わすようになり、さらにはオリンピック規模の拡大にともない、開催都市には巨大で多様な競技施設が作られ、これがイベント後に「無用の長物」となることとなった。

このような拡大路線に軌道修正を迫ったのが、2001年にサマランチに代わり第8代IOC会長となったジャック・ロゲである。自らも母国ベルギーのセーリング選手としてオリンピックに出場し、その後は医師としても活動していたロゲの考える現代のオリンピックはサマランチのそれとは大きく異なる。ロゲにとって今日のオリンピックは巨大であり、コントロール不能となっている。さらには開催都市同士のノウハウの伝達も制度化されておらず、それが開催都市の負担を大きくしているというものであった。ロゲは会長に就任するやいなや、このような懸念を是正するためのアクションを矢継ぎ早にとっていく。

まずオリンピックの巨大化を再考するための委員会がIOC内に立ち上げられ、同時に開催都市間の情報共有を実行するプログラムが組織された。さらにはオリンピック後を表す「オリンピック・レガシー」という言葉がロゲ体制の重要なキーワードとなり、この言葉は2003年にはじめてオリンピック憲章に明記されることとなる。ロゲ体制のもと、サマランチが進めてきた拡大路線は修正され、その結果いくつかの競技はオリンピック種目から姿を消すこととなった。しかし、ロゲ体制になっても、オリンピックの存続、そのための資金獲得(特にテレビ放映権をとおして)は相変わらず重要であり、昨今の競技種目入れ替え、あるいは競技ルールの改正には、効率的なメディア・イベントとしてのオリンピックを作り上げていく意図があると言われている。

変わるものと変わらないもの。このようにオリンピックは革新と継承を繰り返しながら生きながらえてきたのだ。

[了]

この記事は、2015年に刊行された『PLANETSvol.9』の記事を再掲したものです。あらためて2020年5月1日に公開しました。

これから更新する記事のお知らせをLINEで受け取りたい方はこちら。

『PLANETS vol.9』には、今回の特別企画で紹介する「Aパート(Alternatives編):オルタナティブ・オリンピック/パラリンピック・プロジェクト」以外にも、都市開発というアプローチから東京の解体・再編を試みる試案「Bパート(Blueprint編):東京ブループリント」や、文化系でもカルチャーで勝手に盛り上がる「Cパート(Cultural Festival編):裏五輪=サブカル文化祭」、そしてテロリズム側の視点から改めて国家プロジェクトの危機管理を再考するセキュリティ・シミュレーション「Dパート(Destruction編):オリンピック破壊計画」など、様々な角度から2020年の東京オリンピックのオルタナティブを試みたビッグプロジェクトが記されています。気になった方はぜひ読んでみてください。