「宇野常寛」さんについて取り上げた

これまでの記事の一覧をここに表示しています。

「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。

今回の研究会では、「庭プロジェクト」ボードメンバーの一人でもある慶應義塾大学教授・井庭崇さんによるプレゼンテーションが行われました。テーマは「創造社会」の現在地、そしてパターン・ランゲージや生成AIが切り拓く新たな展望についてです。

記事を読む

記事を読む「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。

今回は、2027年に横浜で開催される国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)の舞台となる、旧上瀬谷通信施設跡地を視察しました。本記事では、視察を踏まえて行われた、研究会メンバーによるディスカッションの内容をお届けします。

記事を読む

記事を読む「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。

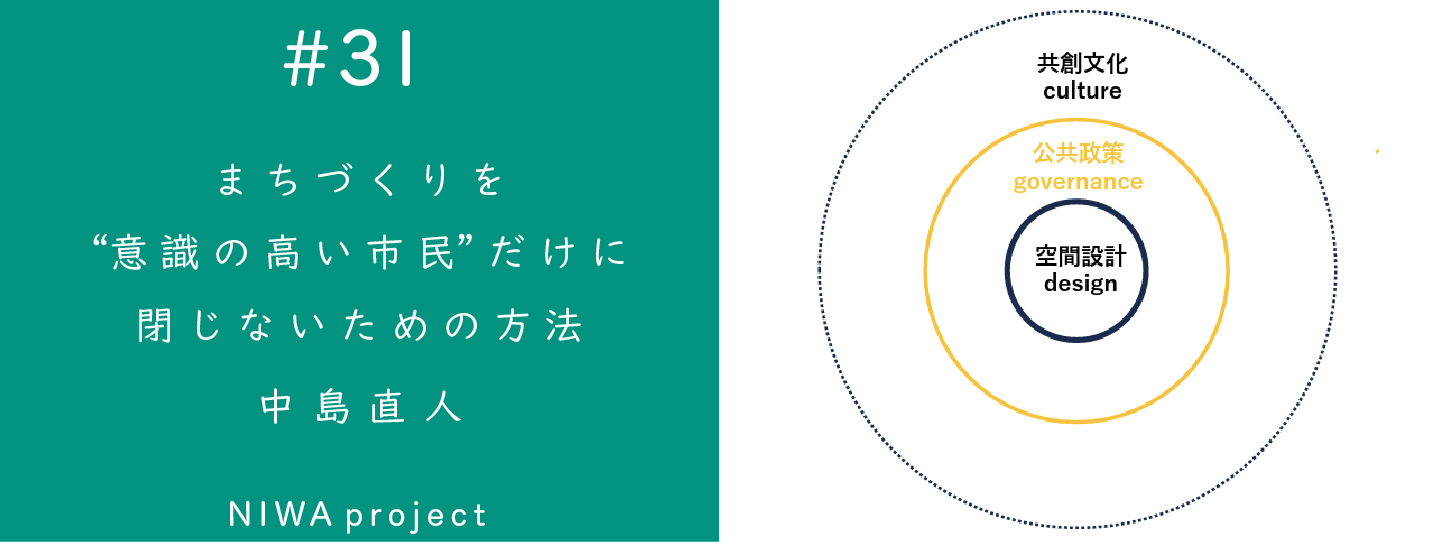

今回の研究会では、ゲストに招いた都市デザイン研究者の中島直人さんによるプレゼンテーション(専門家だけでない「ふつうの人」による都市デザインへ──「アーバニスト」から考える|中島直人)、そして参加者によるディスカッションが行われました。テーマは庭プロジェクトによる「神奈川県藤沢市及び鎌倉市への提案書:村岡・深沢地区の再開発について」を踏まえた、これからの都市デザインのあり方です。後編では、中島さんによるプレゼンテーションを踏まえた、参加者を交えたディスカッションの内容をお届けします。

記事を読む

記事を読む「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。

今回の研究会では、ゲストに招いたランドスケープ・アーキテクトの石川初さんによるプレゼンテーション、そして参加者によるディスカッションが行われました。テーマはランドスケープデザインの現在地と展望です。後編では、石川さんによるプレゼンテーションを踏まえた、参加者を交えたディスカッションの内容をお届けします。

記事を読む

記事を読む「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。

今回の研究会では、ゲストに招いた地域プロデューサーの古田秘馬によるプレゼンテーション、そしてそれを受けての参加者によるディスカッションが行われました。テーマは古田さんが近年精力的に活動する香川県・三豊市の事例から考える、これからの地域活性化です。

記事を読む

記事を読む「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、

2023年4月から研究会を開催してきましたが、

記事を読む

記事を読む編集長・宇野常寛の新刊『庭の話』が12月11日に刊行されます。「群像」で1年半連載したものを、丸1年かけてブラッシュアップしました。「たぶん、今までの僕の本の中で一番遠くまで行けた本だと思います」。『遅いインターネット』から4年、その続編であり(かなり変わったかたちでの)アップデート版です。

プラットフォーム資本主義と人間との関係はどうあるべきなのか?

ケア、民藝、パターン・ランゲージ、中動態、そして「作庭」。一見無関係なさまざまな分野の知見を総動員してプラットフォームでも、コモンズでもない「庭」と呼ばれるあらたな公共空間のモデルを構想します。

記事を読む

記事を読む「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。

第15回の研究会では、都市戦術家/プレイスメイカーの泉山塁威さんがゲストスピーカーとして登壇しました。テーマは小さな実験から長期的変化につなげる都市開発の手法「タクティカル・アーバニズム」です。

編集部メンバーの視点からそこでの議論をレポートする記事の後編では、研究会の前半に行われた泉山さんのプレゼンテーションの内容をお届けした前編に引き続き、参加メンバーでのディスカッションの内容をダイジェストします。

記事を読む

記事を読む「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。

第15回の研究会では、都市戦術家/プレイスメイカーの泉山塁威さんがゲストスピーカーとして登壇しました。テーマは小さな実験から長期的変化につなげる都市開発の手法「タクティカル・アーバニズム」です。

記事を読む

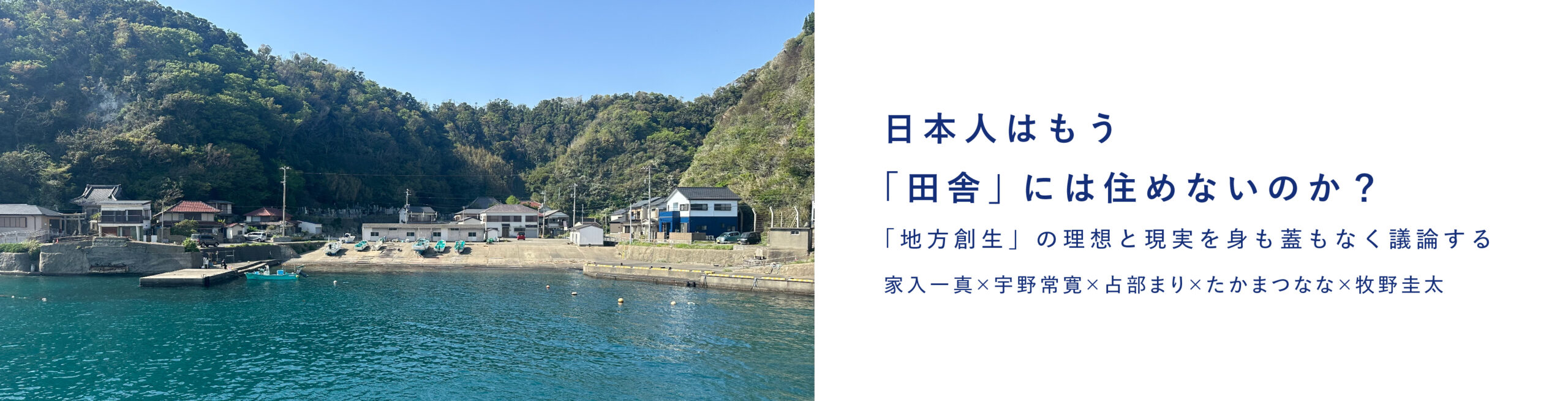

記事を読む2010年代以降、「地方創生」が叫ばれてきた一方、 都心部と地方との分断が加速しつづけてきました。そんな現代に必要な再建計画とは? 「ワークアズライフ」としての地方移住、 都市部の広告戦略を応用した地方のブランディング、 地方医療としての少子高齢化対策…… さまざまな形で地方でのプロジェクトを持つプレイヤーたちをお招きし、2020年代の地方創生について語り合いました。

記事を読む

記事を読む「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。

第14回の研究会では、「ひとり空間の都市論」をはじめとするユニークな都市・建築論に取り組む社会学者の南後由和さんによるプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論が行われました。編集部メンバーの視点からそこでの議論をレポートする記事の後編では、研究会の前半に行われた南後さんのプレゼンテーションの内容をお届けした前編に引き続き、参加メンバーでのディスカッションの内容をダイジェストします。

記事を読む

記事を読む「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学まで、ケアから哲学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。

第13回の研究会では、前回行った鎌倉視察(分断を生まない「市民参加」はいかにして可能か──「鎌倉」のスマートシティ政策から考える)に続いて、鎌倉市スマートシティ推進担当参与の加治慶光さんをゲストに迎えました。この記事では、鎌倉市のスマートシティ構想に関する加治さんからのご紹介、それを踏まえて行われたディスカッションの内容をお届けします。

記事を読む

記事を読む