これまでに更新した記事の一覧です。

東日本大震災から今年で10年。あの日から「被災地」と呼ばれるようになった土地をめぐるため、宇野常寛とPLANETS編集部が東北の地を訪れました。今回は旅の途中に訪れた、宮城県気仙沼市のコーヒーショップ「アンカーコーヒー」を経営する小野寺靖忠さんのインタビューをお届けします。古くから外に開かれた漁業で栄えてきた港町で、小野寺さんが取り組んできたことや、これからの地方のあり方について伺いました。

記事を読む

記事を読む編集者・ライターの小池真幸さんが、「界隈」や「業界」にとらわれず、領域を横断して活動する人びとを紹介する連載「横断者たち」。今回は、都市環境の微生物コミュニティの研究者であり、バイオベンチャーBIOTAの創業者でもある伊藤光平さんに話を伺いました。「除菌」ではなく微生物の多様性を高めることを目指す方向への衛生観念の刷新、その実現に向けて必要な「微生物の身体性」獲得の方法を考えていきます。

記事を読む

記事を読む「中東で一番有名な日本人」こと鷹鳥屋明さんが等身大の中東の姿を描き出す本連載。今回のテーマは「恋愛と結婚」です。中東の人たちはどのように恋愛をして、結婚をするのか。アラブ流のナンパの方法から、結婚式の様子、離婚に至るまで、謎に包まれた中東の恋愛事情を実例を挙げながら解説します。

記事を読む

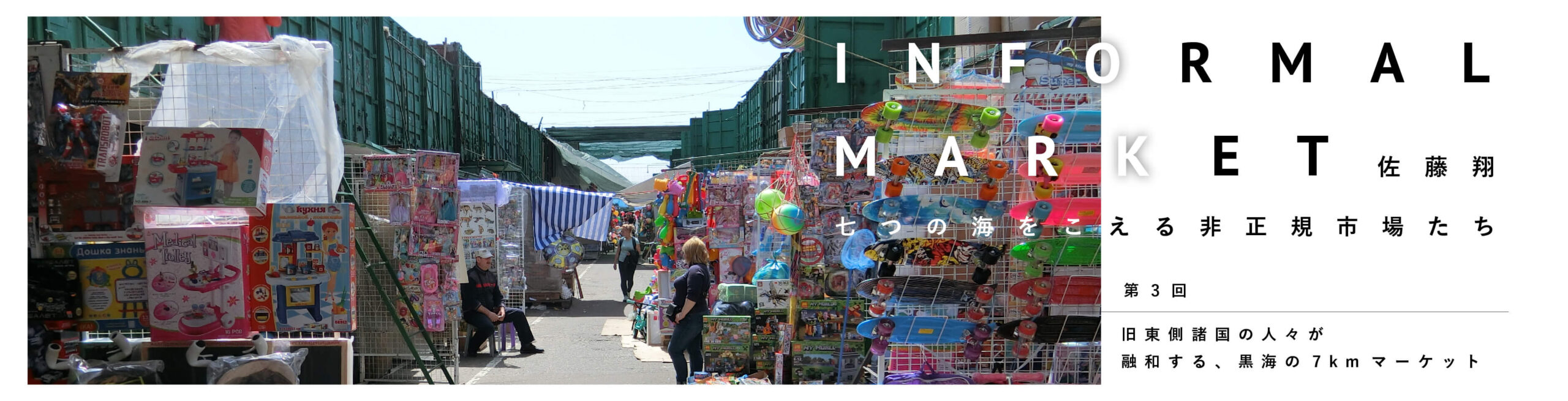

記事を読む国際コンサルタントの佐藤翔さんによる連載「インフォーマルマーケットから見る世界──七つの海をこえる非正規市場たち」。

今回はウクライナ最大の非正規市場「7kmマーケット」をレポートしていきます。事実上政府公認となっているこのマーケットの実態や成立経緯、そして紛争多発地域での多民族の融和と生活防衛を担う役目を紹介します。

記事を読む

記事を読むSNSの普及に伴って、「声を上げる」という行為がより一層広がっていった2010年代。オンラインと組み合わさったかたちでの「社会運動」は、いかにして世界を変えてきたのでしょうか? SNS活用を前提とした2010年代の社会運動の成果と課題について、社会運動研究者の富永京子さんが総括します。最新の社会運動研究の成果にも目配せしながら、ソーシャルメディア型社会運動の困難を乗り越える、「手間」と「面倒くささ」ありきのプラットフォーム型活動の可能性に迫る試論を寄せてもらいました。

記事を読む

記事を読むデザイナー/小説家の池田明季哉さんが20世紀末のボーイズトイデザインを振り返る連載「“kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝」。今回は、これまでのミニ四駆への論考を総括し、情報社会下での男性的美学について考察します。

自動運転をはじめとする近年のAI技術と、ミニ四駆に「魂」を見出す想像力が掛け合わさるとき、どのような美学が発見されるのでしょうか?

記事を読む

記事を読むNHK出版の編集者・井本光俊さんが「暮らし」や「自然」にまつわるおすすめの本を紹介する連載「井本文庫」。今回ご紹介するのは、野田知佑『日本の川を旅する』。カヤックを使った川旅を日本に広めるきっかけとなり、バイブル的な役割を果たした一冊です。井本さんは、本書の魅力は川旅の体験がもたらした散文的な文体にあると語ります。

記事を読む

記事を読むチームラボの代表・猪子寿之さんの連載「連続するものすべては美しい」。今回は、東京・けやき坂下で開催中のアート×サウナ プロジェクト「チームラボ & TikTok, チームラボリコネクト:アートとサウナ」の体験をめぐる対話です。サウナで「ととのう」体験は、アートを鑑賞するという「かしこまった」行為に対して、どんな変化をもたらすのでしょうか。

記事を読む

記事を読むいまや全世界のエンターテインメントの最高峰となっているディズニー帝国。想像上の存在に生命を与えるアニメーションの力で、ミッキーマウスをはじめ数多くの動物キャラクターたちを生み出してきたウォルトは、スクリーンの中の虚構だけに留まらず、さまざまな実験的アイディアを詰め込んだディズニーリゾートなどの建設を通じて、都市や自然をめぐる自らの理想をこの世界に具現化しようとしてきました。彼が生涯を通じてかけ続けた魔法は、私たち自身の世界に対する認識を、どのように変えてきたのでしょうか? 文化理論・メディア文化論を専門とする清水知子さんが読み解きます。

記事を読む

記事を読む連絡先を聞かれたとき、遊びに誘われたとき……「断りたくても断りづらい誘い」があったとき、はっきりと断ってしまえばお互いの関係が崩れてしまう。そのようなコミュニケーションの中でお互いの体面を守る工夫を「face-work」といいます。

今回は西田健志さんが、face-work理論の実例を解説しながら、消極的な人々が普段のコミュニケーションでも利用できるデザインについて紹介していきます。

記事を読む

記事を読むEN TEA代表・丸若裕俊さんが日本の伝統的な技術や文化の新しい甦らせ方をさぐる連載「ボーダレス&タイムレス」。今回は、日本の茶という文化が育んできた本質とは何かを改めて掘り下げながら、それを21世紀の都市と社会に甦らせていくにはどんなアプローチが必要なのかを、GEN GEN AN幻での実践を中心に考えていきます。

記事を読む

記事を読む編集者・ライターの小池真幸さんが、「界隈」や「業界」にとらわれず、領域を横断して活動する人びとを紹介する連載「横断者たち」。今回は、東京大学学際情報学府博士課程に籍を置きながら、ZOZOテクノロジーズでも働くファッション研究者の藤嶋陽子さんに話を伺いました。「ポスドク問題」解決の糸口になるかもしれないこれからの「研究者」のかたち、そして身近な生活やありふれた欲望を大切にする藤嶋さんの思考をたどっていきます。

記事を読む

記事を読む