これまでに更新した記事の一覧です。

「クールジャパン」と呼ばれた時代も久しく、平成年間を経て日本の経済力はじわじわと力を失っていきました。そんななか2020年代の日本文化はどうやって国際競争力を発揮すべきか。アートからアニメ、ファッションや特撮、音楽、あらゆる分野のスペシャリストとともに議論しました。

記事を読む

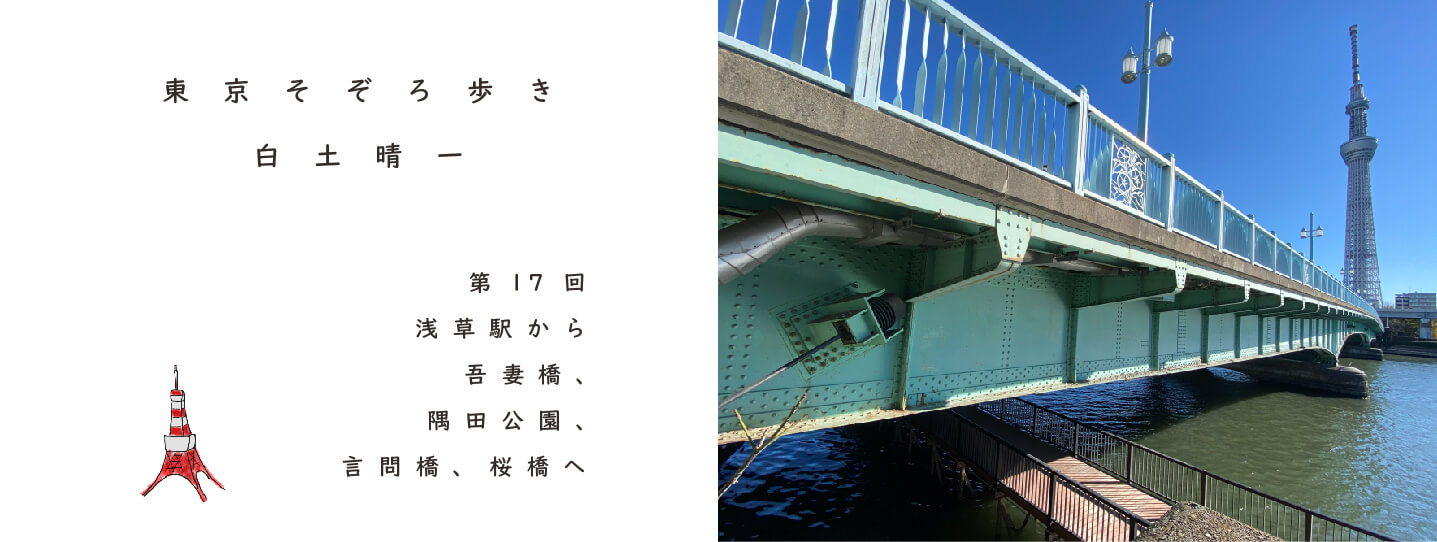

記事を読むリサーチャー・白土晴一さんが、心のおもむくまま東京の街を歩き回る連載「東京そぞろ歩き」。

今回は都内屈指の都市河川、隅田川周辺を歩きます。「隅田川テラス」をはじめとして、自然の景観を保護すべくさまざまな土木建築が施された隅田川周辺。スカイツリーを眺めながら、庶民の生活感が汲み取れる竣工の歴史をたどります。

記事を読む

記事を読むSNSのプラットフォームがインターネットをどうしようもなく拙速に、窮屈にしてしまっているいま、もっと人間が自由になれる場所を、それも実空間につくることはできないか──そんな考えからはじまったのがこの「庭プロジェクト」です。建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会の模様を、これから毎月レポートしていきます。

初回は発案者の宇野常寛が、このプロジェクトで何のために、何をやるのかについて話しました。

記事を読む

記事を読む橘宏樹さんが、「中の人」ならではの視点で日米の行政・社会構造を比較分析していく連載「現役官僚のニューヨーク駐在日記」。

今回は、世界最高峰の研究機関で、日本の「理研」とも共同研究を行っているブルックヘブン国立研究所について紹介します。最先端の物理学研究が持つ実利的な側面と、それを国際競争に応用する日米それぞれの戦略とはどんなものなのでしょうか。

記事を読む

記事を読む書評家・三宅香帆さんの連載「母と娘の物語」。

国内フィクション作品において「母」と「娘」の物語は幾度も反復して描かれてきたにもかかわらず、その物語に潜む本質を読み解こうとする行為は僅かでした。既存の「母娘問題」の議論をひもときつつ、これまで多くの物語で象徴的に論じられてきた「父殺し」との対比を通じて、「なぜ『母殺し』は難しいのか?」という問いを投げかけます。

記事を読む

記事を読むリサーチャー・白土晴一さんが、心のおもむくまま東京の街を歩き回る連載「東京そぞろ歩き」。

今回歩いたのは東京都福生駅周辺。都内としては珍しい在日米軍基地のあるこの土地の風景から、占領期以降のこの国の歴史に思いを馳せます。

記事を読む

記事を読む批評家・福嶋亮大さんによる「世界文学のアーキテクチャ」。近年のグローバルな文学作品研究において、「世界文学」の概念が用いられるようになりました。もともとは産業革命期の19世紀に誕生したこのワードを手がかりに「小説」と「資本主義」の構造的な類似を分析しながら、「世界文学」としての小説が持つ特徴を理論化していきます。

記事を読む

記事を読む村上春樹『街とその不確かな壁』の発売のタイミングで、僕が半年前に出版した『砂漠と異人たち』に掲載した村上春樹論を期間限定で全文公開します。『街とその不確かな壁』については、近いうちに批評文を発表する予定ですが、この合計約4万字のテキストは『街とその不確かな壁』の予習としても、おそらく多くの読者が頭を抱えるであろう同作を考える上でも大きな手がかりになるはずです。

そして、もし心に引っかかるものがあれば『砂漠と異人たち』の全文を読んでもらえたら嬉しいです。ここで指摘している村上春樹が乗り上げた巨大な暗礁から脱出する方法を、僕なりに考えて示しています。(宇野常寛)

記事を読む

記事を読む

記事を読む

記事を読む

記事を読む

記事を読むSNSのプラットフォームがインターネットをどうしようもなく拙速に、窮屈にしてしまっているいま、もっと人間が自由になれる場所を、それも実空間につくることはできないか──そんな考えからはじまったのがこの「庭プロジェクト」です。建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会の模様を、これから毎月レポートしていきます。

第2回の研究会ではボードメンバーである建築家・門脇耕三さんのプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論が行われました。主にディスカッションされたのは、これからの公共空間のあり方を考えるうえで避けては通れない、「シェア」と「コモンズ」の問題です。この記事では編集部メンバーの視点からそこでの議論をダイジェストし、「イーロン・マスク/里山資本主義」の二択のどちらでもない、「せざるを得ない」からシェアする公共空間のあり方について考えます。

記事を読む

記事を読む21世紀以降の高級レストランでみられるようになった「現代料理」は、食材の生態系や採取地の文化を料理によって伝えるものとされています。今回は「現代料理」のフィールドワーク研究をおこなう文化人類学者・藤田周さんが、「食」を批評的にとらえるための足がかりについて論じました。

記事を読む

記事を読む