これまでに更新した記事の一覧です。

デザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんによる連載『“kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。前回に引きつづき、玩具としての「トランスフォーマー」シリーズのプロダクト展開から読み取れる意志を読み解きます。

アメリカと日本で横断展開された「トランスフォーマー」シリーズでは、同じ仕様の商品であっても、とりわけ「合体」の意味論をめぐって、双方の物語メディアでの解釈が大きく異なります。そこで表面化した、ロボットの「心」と「身体」をめぐる思想の違いとは?

記事を読む

記事を読むある夏の日──僕(宇野)はウニモグのラジコンを抱えて、湾岸の埋立地へと向かった。

まるで世界の果てのようなその場所で、出会った「完璧な自由」とは──? 毎回ひとつ「おとなのひとりあそび」を取り上げるフォトエッセイの初回は、組立不要で手軽にはじめられるラジコンカーを取り上げます。

記事を読む

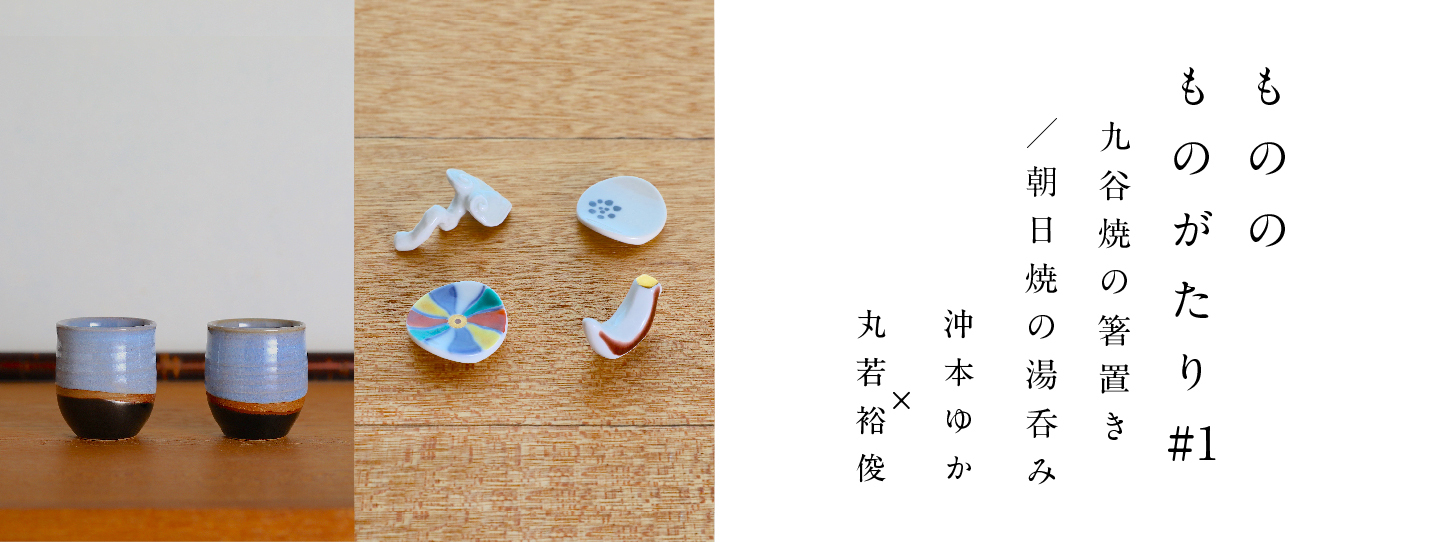

記事を読む「モノ」よりも「コト」のほうが人を惹きつける時代だと言われています。でもだからこそ、人と「モノ」との関係を考え直してみたい。そう考えてこの連載をはじめました。登場するのは、日本の伝統工芸のアップデートに取り組む丸若裕俊さん(EN TEA代表)と、日本国内の陶磁器の魅力を世界に発信するプロジェクト「CERANIS」を手がける沖本ゆかさん。骨董の域に到達しそうな工芸品からジャンクな日用品まで、さまざまな「モノ」の魅力を語り尽くす対談をお届けします。第1回は、丸若さんは九谷焼の箸置き、沖本さんは朝日焼の湯呑を取り上げました。

記事を読む

記事を読む新しいワークスタイルが広がる中で、今、働く人はどのように「休む」べきなのでしょうか? メンタルヘルスや健康、そして場づくりなどさまざまな領域のプレイヤーと一緒に考えていくダイアローグ連載。

第2回は、ウェルビーイングや予防医学の研究に取り組まれている石川善樹さんをお招きします。石川さんいわく、「オン/オフ」を切り替えて休む、という考え方は唯一の正解ではないとのこと。そもそも休みの意義は心身を「普通」に戻すことにあるのではないか、そのために適度に心身のモードを切り替える……そんな「休み」の本質について話していたら、議論は「移動」にまで広がっていきました。(Sponsored by CHILL OUT)

記事を読む

記事を読むリサーチャー・白土晴一さんが、心のおもむくまま東京の街を歩き回る連載「東京そぞろ歩き」。今回は、渋谷の街並みを川沿いに歩きました。

道玄坂や宮益坂などの高低差のある地形や渋谷川を暗渠化した道々から、河川地帯の名残が随所に垣間見える渋谷。再開発の歴史に触れながら、「若者の街」ではなく「谷の街」としての渋谷を歩きます。

記事を読む

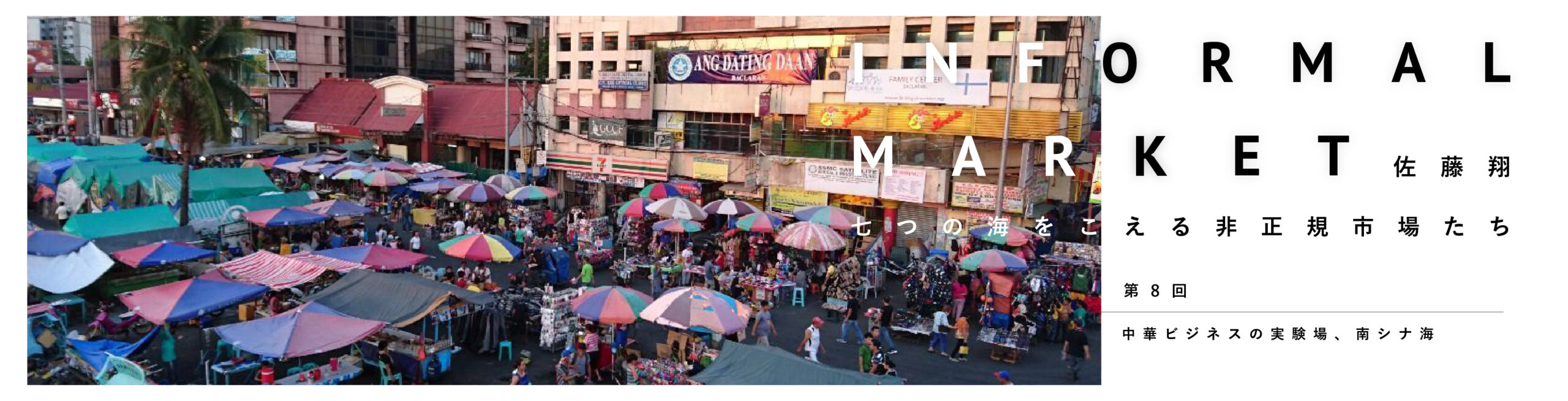

記事を読む国際コンサルタントの佐藤翔さんによる連載「インフォーマルマーケットから見る世界──七つの海をこえる非正規市場たち」。新興国や周縁国に暮らす人々の経済活動を支える場である非正規市場(インフォーマルマーケット)の実態を地域ごとにリポートしながら、グローバル資本主義のもうひとつの姿を浮き彫りにしていきます。

今回は、東南アジアを中心に南シナ海に面した諸国のインフォーマルマーケットを巡ります。正規か非正規かを問わず、いまや世界中の市場に商品が流れ出していく華僑系ネットワークの玄関口でもある南シナ海。インドと中国という2大国に挟まれ、多地域からの文物が入り混じる文化圏に根を張る屋台市のカオスから、様々な社会階層の人々の生き様を追いかけます。

記事を読む

記事を読むコロナ禍をきっかけに、リモートワークが一気に普及しました。通勤や出社のストレスから解放されたことを喜ぶ反面、家が仕事場になったことで、仕事モードの時間が増えてかえって疲れてしまう……そんな新しい悩みが生まれた方も少なくないでしょう。

新しいワークスタイルが広がる中で、今、働く人はどのように「休む」べきなのでしょうか? メンタルヘルスや健康、そして場づくりなどさまざまな領域のプレイヤーと一緒に考えていくダイアローグ連載。第1回は、「職場のメンタルヘルス」を専門に臨床や研究に取り組まれている、臨床心理士の関屋裕希さんをお招きします。(Sponsored by CHILL OUT)

記事を読む

記事を読む生活や就労に障害のある人々が心身のバランスを取り戻していく過程を支援するケア施設「ムジナの庭」。その取り組みへのコミットから得られた身体と環境をめぐる洞察と、近年注目される「民藝」に通底する点について、哲学者・鞍田崇さんが綴ります。

記事を読む

記事を読む消極性研究会(SIGSHY)による連載『消極性デザインが社会を変える。まずは、あなたの生活を変える。』。今回は簗瀨洋平さんの寄稿です。

終わりそうで、なかなか終わる見通しの立たないコロナ禍の生活。もはや対面とリモートコミュニケーションの環境が共存していくことは避けられないだろうなか、簗瀨さんがハマった格闘ゲームでのオンライン対戦の経験を通じて、これからの社会にふさわしい「消極的な自己研鑽」のあり方を考えます。

記事を読む

記事を読む文芸評論家の福嶋亮大さんによる、小説と文学の現代的な可能性を改めて考え直していく本格評論。その序論として「心」と「言葉」が交錯する場としての小説の表現特性を原理的に検討します。

記事を読む

記事を読む滋賀県のとある街で、推定築130年を超える町家に住む菊池昌枝さん。この連載ではひょんなことから町家に住むことになった菊池さんが、「古いもの」とともに生きる、一風変わった日々のくらしを綴ります。滋賀県もいよいよ冬本番。今回は冬至から元旦にかけて、厳しい寒さを乗り切るため菊池さんが手掛けたさまざまな試みをお届けします。

記事を読む

記事を読む現役官僚である橘宏樹さんが、「中の人」ならではの視点で日米の行政・社会構造を比較分析していく連載「現役官僚のニューヨーク駐在日記」。

ロシアのウクライナ侵攻に対するリアクションが街のそこかしこに現れ、有事の空気感が漂う中で、先端的なニューヨーカーたちが日常の足として使う電動キックボードが象徴する、イノベーションに対するメンタリティについて考察します。

記事を読む

記事を読む