「遅いインターネット」さんについて取り上げた

これまでの記事の一覧をここに表示しています。

コロナ禍によって在宅ワークが広がった結果、「家」を中心としたローカルなライフスタイルのあり方が、いま改めて問い直されています。東京の高円寺にある銭湯・小杉湯が今年3月に新たにオープンした「小杉湯となり」は、「銭湯」という場を活かして、あたらしい「くらし」の模索を始めています。プロジェクトを率いる平松佑介さん、建築家の加藤優一さんに、そのねらいと課題をうかがいました。

記事を読む

記事を読む東日本大震災から9年。いま、ウイルスという目に見えない存在が、再びわたしたちの生活を揺るがしています。メディアの報道と政府の対応に翻弄される日々の中で、福嶋亮大さんは、こう呼びかけます。「いまわたしたちが直面している現実が、正しくも、美しくもないことを引き受けるべきである」と。ひと呼吸おいて、読んでみてください。

記事を読む

記事を読む長引く自粛生活、そろそろ限界。そう思ってしまったあなたはまだ甘い。知的情熱と技術さえあれば、むしろ自粛生活はさらなる高みに登る好機ですらある。そう断言する人物がいます。早稲田大学准教授・石岡良治。コロナ禍以前から積極的に引きこもり、アニメから現代アートまで視覚文化の知識では「日本最強」と言われる伝説の男の知的生活の方法がいま明かされます。

記事を読む

記事を読む特別企画「オルタナティブ・オリンピック/パラリンピック・プロジェクト再考」、2日目の更新は、建築家の白井宏昌さんによる、オリンピックの歴史をひもとく寄稿です。僕らが迎えようとしているオリンピックは、いつから始まり、どう拡がっていったものなのか。改めて振り返ることで、オリンピック開催の意味をぜひ再考してみてください。

記事を読む

記事を読むかつてパリを歩いたベンヤミンは、都市の街路(パサージュ)を人々の多様なつながりと創造性を育む場と考えました。その役目を引き継いだはずのインターネットは、過密なムラ社会と化しつつあると、三宅陽一郎さんは指摘します。街から人影が消えたいま、改めてインターネットを新しいパサージュとして再生させるには。そのヒントを探す、人工知能技術者の思索です。

記事を読む

記事を読む浅生鴨さんといえば、NHK_PRのTwitterの初代「中の人」を務めていた方で、ある意味では震災前後の時期のTwitterの象徴ともいえる人です。あれからSNSをめぐる風景は大きく変わりましたが、プラットフォームごとの「ここは、こんな場所」という空気にのまれず、ウェブメディアを「自分のために」使い倒すには?その極意をうかがいました。

記事を読む

記事を読む「遅いインターネット」がこのウェブマガジンと、そして僕(宇野)の書いた本というかたちになって1ヶ月。想像よりだいぶ大きな反響をもらっていて、戸惑っているところもあります。そこで今回は上妻世海さんと僕たちが世の中に投げかけた「遅さ」について話してみることにしました。彼は、僕の知る限り社会の「速度」からいちばん自由な人間です。

記事を読む

記事を読む期間限定で『遅いインターネット』(幻冬舎)の序章と第1章を無料公開します。

いまの、インターネットは「速すぎる」。そして、そのために人間を「考えさせない」装置になっている。いま、世界中で起きていることがそれを証明しているように思えます。世界中が「速いインターネット」に侵食されつつあるいまだからこそ、ゆっくり自宅で読んでみてください。

記事を読む

記事を読む濱野智史さんはかつて『アーキテクチャの生態系』で、この国のガラパゴス的に発展したインターネットのもつポジティブな可能性を発見する批評を展開し、衝撃を与えた書き手です。しかしあれから10年余りが経ち、「この国の」インターネットに注目する意味はおろか、インターネットそのものが停滞していると彼は指摘します。そんな濱野さんに「遅い」インターネットという宇野の問題提起をぶつけてみました。

記事を読む

記事を読む世界にはパソコンのキーボードをより快適に、効率のいい入力のために「自作」したり「カスタマイズ」したりする人々がいることをご存知でしょうか。僕(宇野)の友人である井上明人さんもそのひとりです。いつのまにかこの「沼」に落ちていた彼はこう主張します。ここには「あのころ」のインターネットがある、と。これはそんな沼に落ちた男が考えたプラットフォームとその「速度」についての論考です。

記事を読む

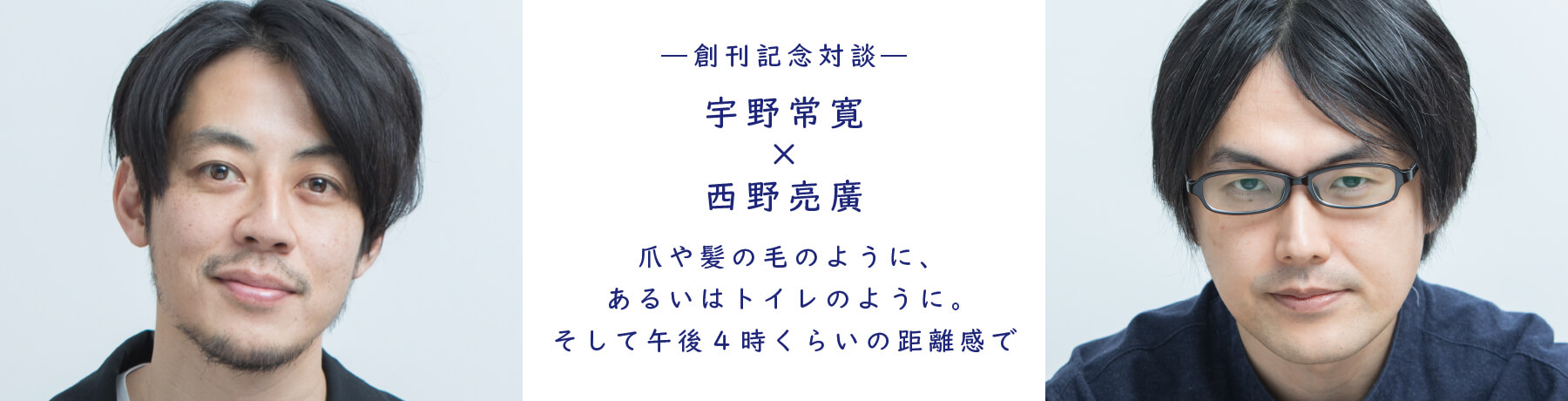

記事を読む西野亮廣さんと知り合ったのは、もう10年ほど前のことです。

気がつけばふたりとも世の中の中心からはそっと距離を置いて、その代わり自分たちの立っている場所にもっと深く潜り込んで、そして遠くまでものを投げる方法を試すようになっていました。時々、こうして会って話すと、やっぱりやり方は結構違うのだけど、同じようなことをしようとしているのだな、と思います。

記事を読む

記事を読む『PLANETS vol.10』で最初に「遅いインターネット」の着想を発表したとき、真っ先に相談に乗ってもらった一人が家入一真さんでした。家入さんはインターネットに何ができて、何ができないのか、そして何をできるようになるべきなのかを僕の何倍も考えて、そして実践してきた人だと思います。そんな家入さんと、このウェブマガジンをはじめるにあたって改めてインターネットの「速度」について考えてみました。

記事を読む

記事を読む