これまでに更新した記事の一覧です。

今回から丸若裕俊さんによる新連載が始まります。丸若さんは菓子壺や弁当箱、iPhoneケースや磁器ボトルなどのさまざまなものづくりを通して日本の伝統的な文化や技術のアップデートに取り組んでいます。今回は、丸若さんが追求する「タイムレス」の価値を体現し、日常生活をハックする「伝統工芸」の本質について取り上げます。

記事を読む

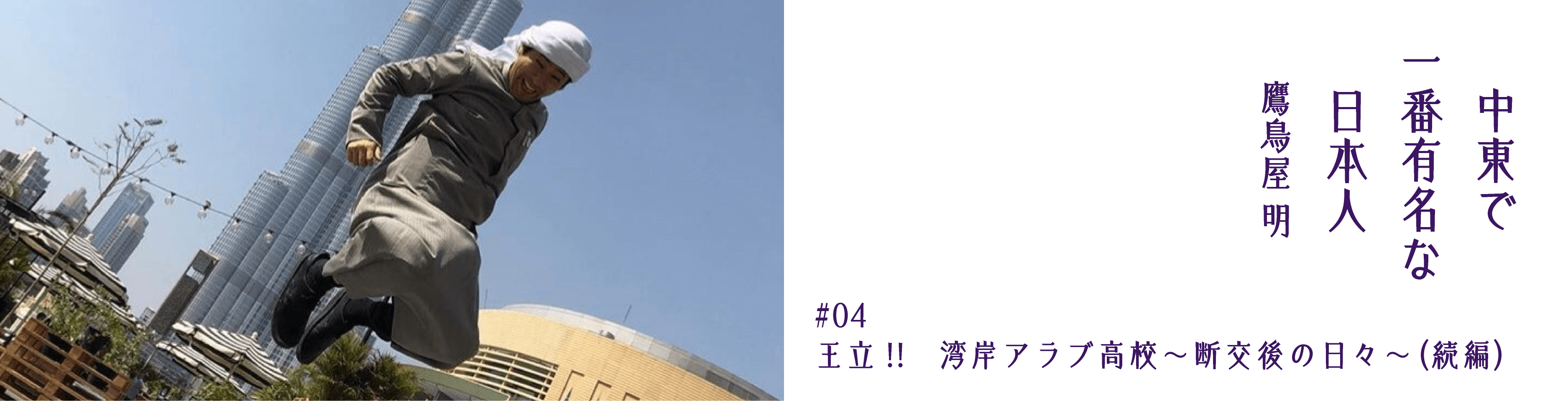

記事を読む今回は本連載3回目の「王立! 湾岸アラブ高校」の続編です。2021年1月、2017年6月からおよそ3年半にわたったカタールと周辺諸国との国交断絶が終了しましたが、前回に引き続き、断交をめぐる顛末を「中東で一番有名な日本人」こと鷹鳥屋さんがわかりやすく解説。湾岸アラブ諸国を高校に喩えて、彼らがいったい何にモメていたのか、ユーモアたっぷりに振り返ります。

記事を読む

記事を読むテクノロジーを用いて都市のオルタナティブを追求していくプロジェクト「風の谷」。この連載では、そんなプロジェクトに関わるメンバーの横顔を紹介していきます。今回お話をうかがったのは、慶應義塾大学教授の小林博人さん。建築家として活躍されてきた小林さんに、これまで手がけてきたお仕事や、「風の谷」の空間設計について伺いました。

記事を読む

記事を読むアニメ『機動戦士ガンダム』の40周年プロジェクトのひとつとして横浜に現れた「実物大」のガンダム。全高18メートルの巨体が「動く」姿を眺めながら、僕(宇野)が考えたことをまとめました。

記事を読む

記事を読むみんなが同じようにアイコンをデコレーションしていると、なんとなく躊躇してしまったり、流行に乗るのが正しいのだろうかとつい考えてしまう。安易に流行には飛びつけない消極的な人だからこそできる、モノづくりの思考法があるのです。

「PeepDetectorFake」「スピーチジャマー」など、数々のモノづくりを経て、2012年には「イグノーベル賞」を受賞し、自らも消極的だという情報科学者の栗原さんが、身近な社会問題に「物議を醸すモノづくり」で挑みます。

記事を読む

記事を読む僕(宇野)がいま、中高生向けに書いている本『ひとりあそびの教科書』の草稿をこっそり公開する連載の6回めです。今回は、僕の好きな京都や三浦半島などへの「ひとり旅」を僕がどう楽しんでいるかを紹介します。コツはひとつ。「観光しない」ことです。

記事を読む

記事を読む今回は『メインの森をめざして―アパラチアン・トレイル3500キロを歩く』を紹介します。著者の加藤則芳さんはアウトドアにおける「ロングトレイル」を日本に紹介した人物として知られる方。その著者が「これはアメリカ論だ」と述べるこのアウトドア本の背景について、井本さんは読み解きます。

記事を読む

記事を読むあけましておめでとうございます。元旦なので、宇野が新年の挨拶のようなものを書きました。今年もよろしくお願いします。

記事を読む

記事を読む映画『AKIRA』の劇伴音楽で世界に衝撃を与えた芸能山城組を率いる音楽家として、あるいは情報環境学、感性科学、生命科学などの分野を越えて活躍する科学者として、国内外のメディア表現に大きな影響を与え、第23回文化庁メディア芸術祭で功労賞を受賞した山城祥二(本名:大橋力)さん。その多岐にわたる活動の全体像が、メディアで語られる機会はほとんどありませんでした。東京五輪の「中止」などまさかの「予言成就」が話題を呼んだ「AKIRAイヤー」の終わりに、山城さんと芸能山城組の足跡の意義について、じっくりと伺いました。

記事を読む

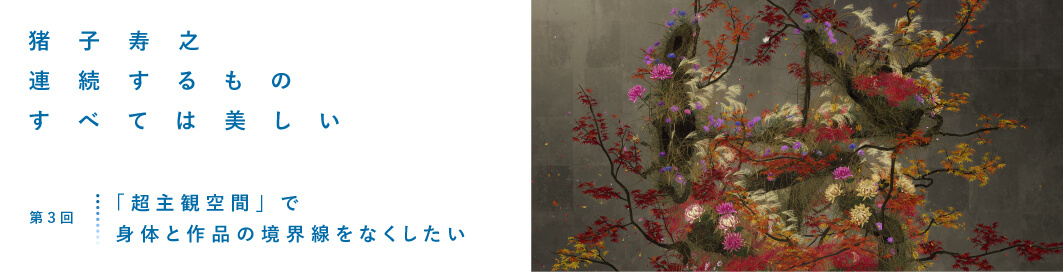

記事を読むアート集団チームラボの代表猪子寿之さんと宇野常寛の対談「連続するものすべては美しい」。今回は、2020年8月に開始したアートプロジェクト「フラワーズ ボミング ホーム」、2019年10月より上海で実施中の常設ミュージアム「teamLab Borderless Shanghai」、そして2020年9月に韓国で始まった展覧会「teamLab: LIFE」がテーマです。絵画のロジックを超えて、身体と作品の境界線が存在しない「超主観空間」が生み出す体験について、語り合いました。

記事を読む

記事を読む古今東西さまざまな表象文化を研究する批評家・石岡良治さんが美術展を音声&動画でディープに解説する連載「石岡美術館」。今回一緒に巡ったのは、森美術館で開催の「STARS展」です。国際的に活躍するアーティスト6人の「STAR」たちの作品が一堂に会した豪華な現代美術展を、はたして石岡さんはどう見たのでしょうか。

記事を読む

記事を読む鷹鳥屋明さんが等身大の中東像をレポートしてくれる連載「中東で一番有名な日本人」。今回は2017年に話題になった対カタールへの国交断交がテーマです。湾岸アラブを高校に例えて話題のニュースを中東の基礎知識を踏まえてユーモラスに解説。鷹鳥屋さんならではの視点で、現地の人の反応や、この件で表面化した各国の思惑をまとめます。

記事を読む

記事を読む