これまでに更新した記事の一覧です。

アウトドア雑誌やルアー&フライ釣り雑誌の編集長を経て、現在は「ソトコト」編集長を務める指出一正さん。小学生の頃から釣りを始めた指出さんは、いまも仕事の合間を縫って日本各地の水辺に繰り出す“釣りキチ”でもあります。今回は、そんな指出さんに「釣り」のことを教えてもらいました。「釣り」という自然とのかかわりかたを覚えると、時間の流れ方や土地の見え方が変わる。釣り人の哲学と釣りのある生活の楽しさがたっぷり詰まったお話です。

記事を読む

記事を読む僕(宇野)がいま、中高生向けに書いている本『ひとりあそびの教科書』の草稿をこっそり公開する連載の5回めです。

今回は「ひとり」の旅について取り上げます。誰かと一緒に「いかない」からこそ見つかる旅の魅力を味わってください。

記事を読む

記事を読む今回は『江戸東京を支えた舟運の路~内川廻しの記憶を探る』を紹介します。江戸時代の物流において重要な役割を担った舟運の「内川廻し」。やがて花開く江戸後期の文化の要所としても機能したこの経路を、井本さんならではの「川下り」の目線から読み解きます。

記事を読む

記事を読む現代社会の新たなインフラとして急速な普及をみせる人工知能(AI)。しかし現在のAI技術のあり方は、私たちが直感的にイメージする「人工知能」とは大きく隔たり、そして将来の不安を呼び起こしています。このギャップはどこから来て、どうすれば埋めていけるのか。新著『人工知能が「生命」になるとき』を上梓した三宅陽一郎さんが、ゲームAI開発の立場から、その難問に挑みます。

記事を読む

記事を読む今回ご紹介いただくのは、アウトドア書のバイブル、コリン・フレッチャーの『遊歩大全』です。井本さんはこの本の翻訳の背景に、ヨーロッパからアメリカに参照元が変わっていく戦後日本のある時代の変化を見出します。

記事を読む

記事を読む「戦後最大の思想家」と呼ばれながらも、今日においてはほとんど読み返されることのない吉本隆明──。しかし、その仕事は今日の情報社会でこそ参照されるべきである。

日本思想史が専門の先崎彰容さんと宇野常寛が、吉本隆明の再読を通して現代の個人と資本主義の問題、国家と民主主義の問題、そして土地と身体の問題まで話しました。

記事を読む

記事を読む「中東で一番有名な日本人」である鷹鳥屋さんが等身大の中東の姿を描き出す本連載。第2回のテーマは日本人にはあまり馴染みのない、湾岸アラブ諸国の民族衣装です。個人でのアラブの民族衣装の保有数は日本一、現地でも日本国内でも民族衣装を着こなしている鷹鳥屋さんが、各国の衣装の違いや着用法について徹底的に解説します。

記事を読む

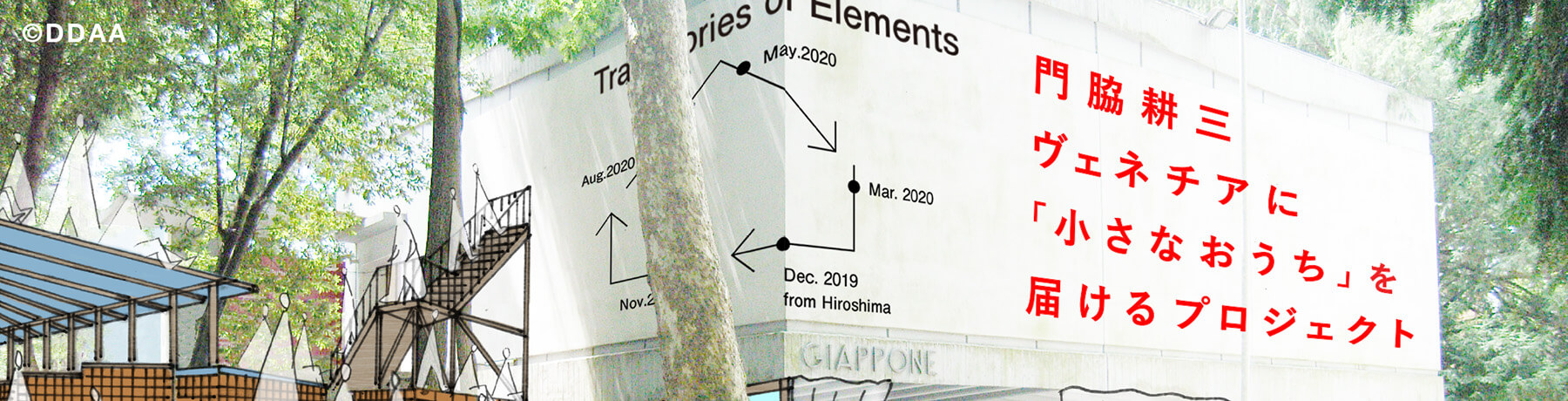

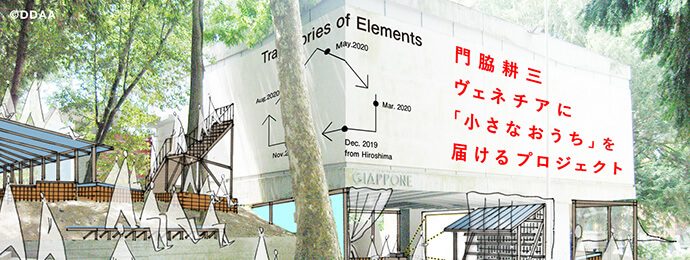

記事を読む2021年に延期された第17回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展で、日本館のキュレーターに選ばれた建築家・門脇耕三さん。彼が手がけるのは、名もなき昭和の民家を解体してイタリアに運び、会期を通じて現地で別の姿に建て変え続けるという、前代未聞のプロジェクトです。そこに込められた、現代の「建築」と「歴史」を問い直すコンセプトをめぐって、宇野常寛と語らいました。

記事を読む

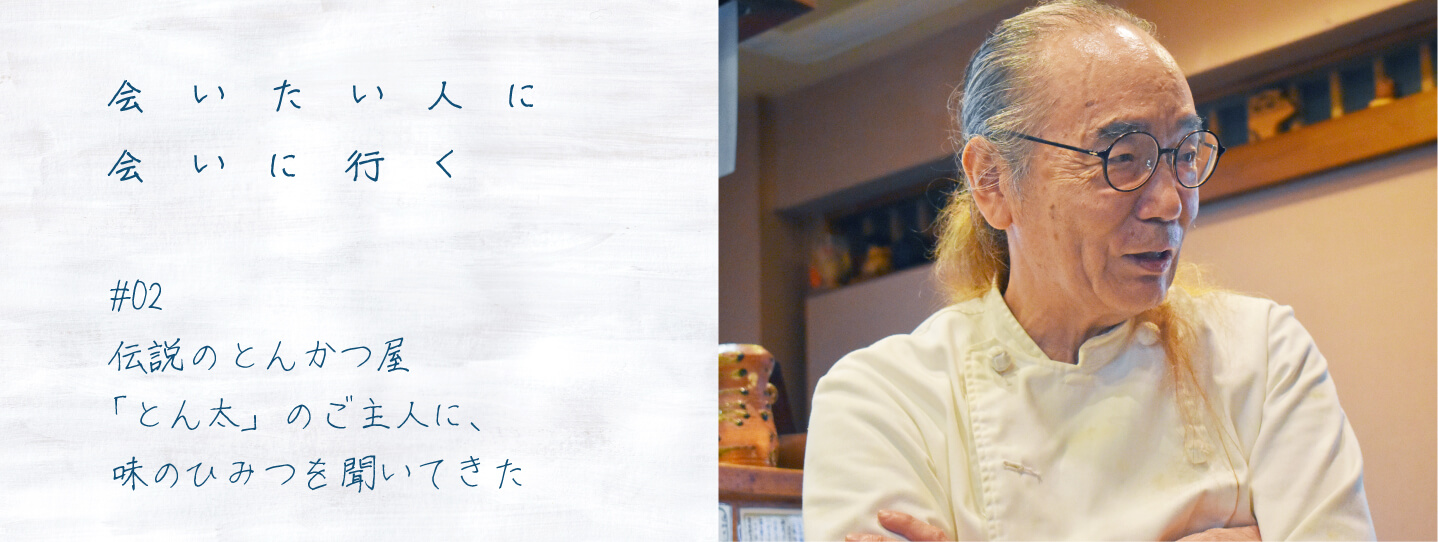

記事を読む高田馬場にあるとんかつの名店「とん太」。僕(宇野)は、この店のとんかつがどこよりも一番美味しいと思っています。今回はそんな僕が愛してやまないこの店のご主人に、話を聞きに行きました。およそ40年間営まれてきた店のこと、ふわふわのとんかつの秘密から、ご主人のこれまでの人生のこと……。長年カウンター越しで聞けなかった色々な話を、向かい合って思う存分聞いてきました。

記事を読む

記事を読む道で人に声をかけたいとき、一人で歩いている人よりも、ペットなどを連れている人のほうが話しかけやすそうに見えませんか?

ペットという存在は、生活に深く入り込み、日常に潤いをもたらすだけでなく、日々の散歩などから近所の人とのコミュニケーションをするきっかけにもなります。消極性研究会の簗瀨さんが、愛犬との暮らしを通してインスパイアされた、「他者とのコミュニケーションに介在するもの」のデザインを考察します。

記事を読む

記事を読む僕(宇野)がいま、中高生向けに書いている本『ひとりあそびの教科書』の草稿をこっそり公開する連載の4回めです。

今回は僕がここ数年いちばん楽しみにしている「走る」ことについて書きました。少し視点を変えると「走る」ことは最高のあそびになります。

記事を読む

記事を読むボーイズトイの歴史をたどりながら、デザイナー/小説家の池田明季哉さんが”kawaii”ならぬ”kakkoii”の新たなかたちを考えていく連載『”kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。トランスフォーマーを扱った1章に続き、第2章で取り上げるのはミニ四駆です。黎明期から第一次ブームを振り返り、漫画『ダッシュ!四駆郎』とその登場マシン「皇帝(エンペラー)」に託された成熟のイメージを読み解きます。

記事を読む

記事を読む