これまでに更新した記事の一覧です。

走ることは、苦しくてつらい──そんなイメージを持っていませんか? でも、それは過去のものとなりつつあります。気持ちよくて楽しい、日常生活の一部を彩るライフスタイルスポーツとしてのランニングが、ここ10年ほどで広まっています。ランニングカルチャーの広がりに新たな動きをみる「走るひと」編集長・上田唯人さんと、自身も日常的に走っているPLANETS編集長・宇野常寛が対談。“走ること”の魅力やこれからの可能性、そして都市との結びつきについて、自由に意見を交わしました。

記事を読む

記事を読むEN TEA代表・丸若裕俊さんが日本の伝統的な技術や文化の新しい甦らせ方をさぐる連載「ボーダレス&タイムレス」。第3回は、丸若さんが渋谷でオープンした茶のスタンド「GEN GEN AN」や、茶葉のブランド「EN TEA」で発信していきたい価値について考えます。「ワークアズライフ」な現代において、「喫茶文化」はどうあるべきなのでしょうか。

記事を読む

記事を読む安宅和人さんが率いるプロジェクト「風の谷」は、テクノロジーを用いて都市のオルタナティブを追求していく試みです。この連載では、そんなプロジェクトに関わるメンバーの横顔を紹介していきます。今回は特別編として、一般社団法人 森と未来代表理事の小野なぎささんに、都会にほど近い森を案内してもらいながら、森歩きの豊かさについて考えました。

記事を読む

記事を読むNHK出版の編集者・井本光俊さんが「暮らし」や「自然」にまつわるおすすめの本を紹介する連載「井本文庫」。今回は『人気飲食チェーンの本当のスゴさがわかる本』(扶桑社新書)を紹介します。人気チェーン店の知られざる魅力を独自の視点から紹介した本書から、井本さんは著者である稲田さんの「食べる」という行為への深い洞察を読み解きます。

記事を読む

記事を読む古今東西さまざまな表象文化を研究する批評家・石岡良治さんが美術展を音声&動画でディープに解説する連載「石岡美術館」。今回一緒に巡ったのは、三菱一号館美術館で開催の「コンスタブル展」です。イギリスを代表する画家・コンスタブルの作品が一同に介した本美術展。日本ではマイナーなイギリス美術の見どころを、石岡さんが解説します。

記事を読む

記事を読む編集者・ライターの小池真幸さんが、「界隈」や「業界」にとらわれず、領域を横断して活動する人びとを紹介する連載「横断者たち」。今回は、ニュース解説者の石田健さんに話を伺いました。データやエビデンスから導き出される、直感に反する「説明」がもたらすおもしろさに迫っていきます。

記事を読む

記事を読む「消極的な人」が過ごしやすくなるためのデザインを日夜研究する消極性研究会。今回はメンバーである簗瀬洋平さんが、学会発表や講演の場、研究室での交流の際に導入した消極性デザインを紹介します。

ゲームデザイナーでもある簗瀬さんから見た、消極的な人でも参加しやすいエンタメを交えた学会のあり方とは? 仕事でのメールのやり取りでコミュニケーションのストレスを感じにくくする工夫とは?

記事を読む

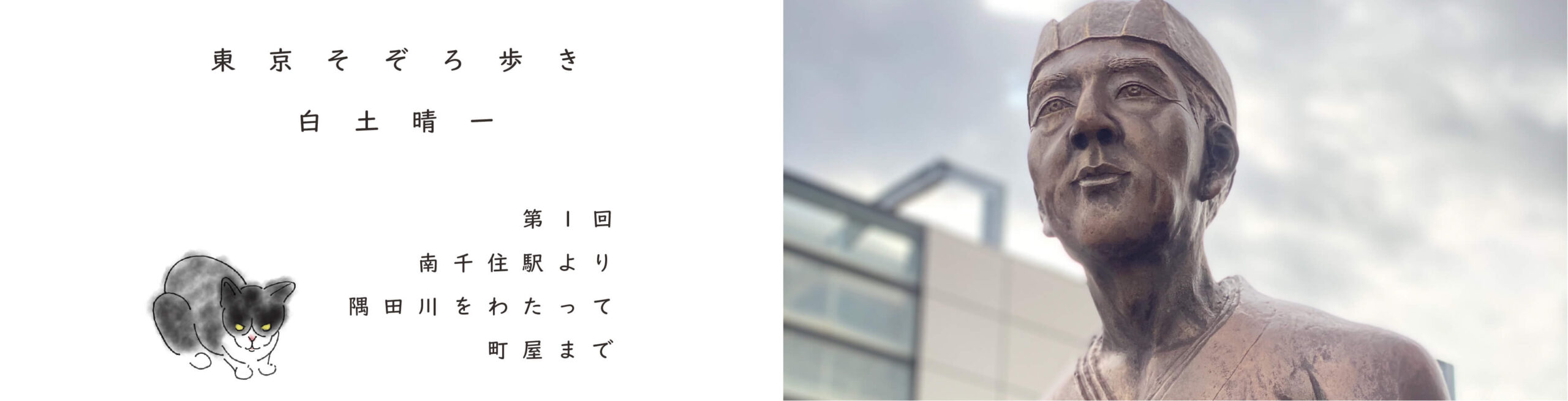

記事を読むリサーチャー・白土晴一さんによる新連載「東京そぞろ歩き」。初回は南千住から町屋まで、隅田川周辺のまちを語り/歩きます。

観光地とはほど遠い街並みにも、江戸時代からつづく災害の痕跡や河川流通を利用した再開発、高度経済成長期の名残など、多彩な表情が隠れています。20年以上続けてきた「そぞろ歩き」の習慣で磨かれた眼で、リバーサイドの景観のおもしろさを読み解きます。

記事を読む

記事を読む「中東で一番有名な日本人」こと鷹鳥屋明さんが等身大の中東の姿を描き出す本連載。今回のテーマは「就活」です。中東でもインターネットを使った就職活動は一般的になりつつあり、履歴書では自己アピールが重視されるようです。人気の業種はやはり政府・石油関連。そして、裕福なことで知られる国々の気になる大卒初任給は……?

記事を読む

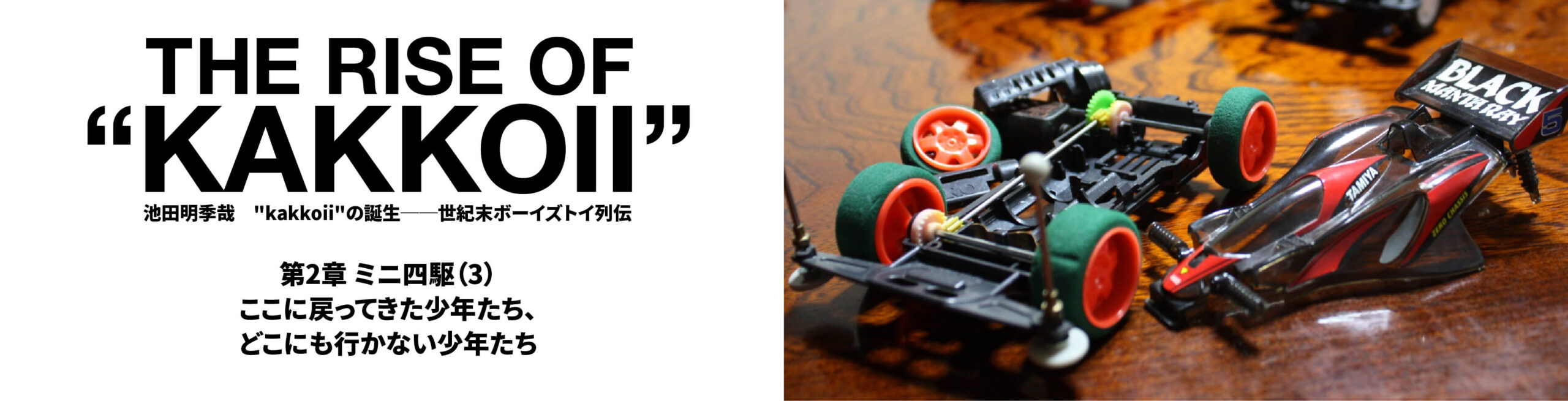

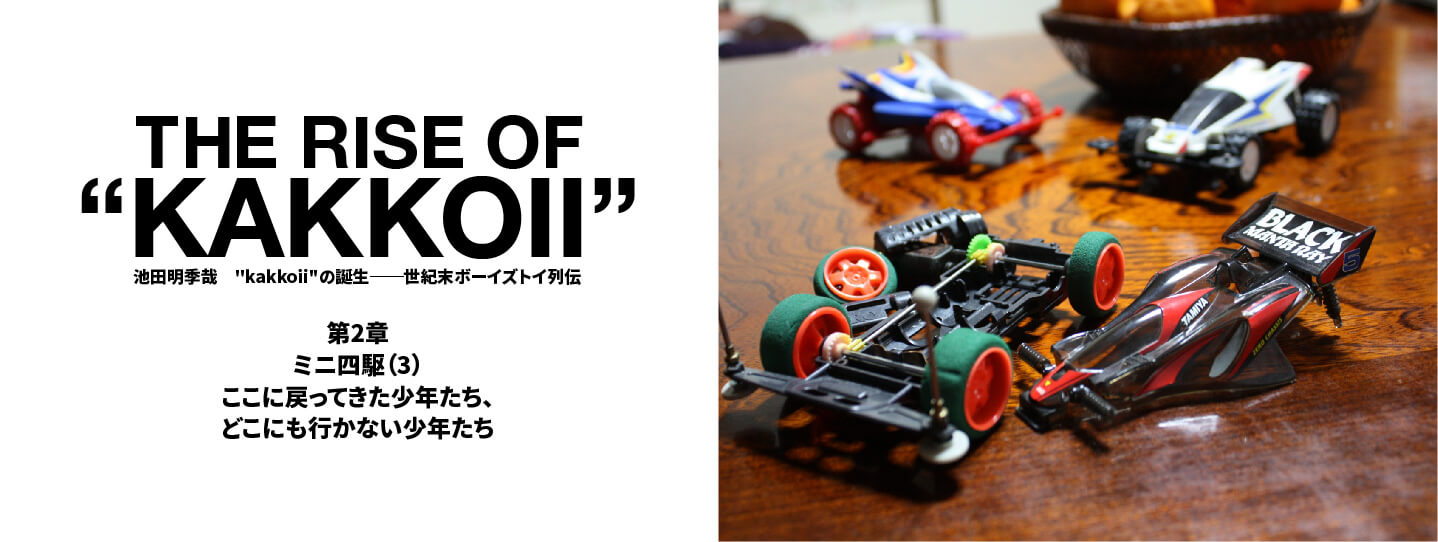

記事を読むデザイナー/小説家の池田明季哉さんによる連載『“kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。前回に引き続き、第2次ミニ四駆ブームを象徴する『爆走兄弟!!レッツ&ゴー』を取り上げます。少年たちの「成熟」像をあえて提示しないことで、ミニ四駆のスポーツ的美学を明らかにした同作。20年後の現在に制作されている続編群では、「成熟」というテーマがどのように扱われているのでしょうか?

記事を読む

記事を読むインターネット上で注目を得たいがために、攻撃的な投稿や悪ふざけを繰り返す「悪い積極性」。消極的な人の意見が無視され、議論を非建設的なものにするこの課題は、デザインの力でどのように解決すればいいのでしょうか?

個人の発言のハードルを下げる「傘連判状」、学校の授業でよくある「二人組に分かれての話し合い」に、そのヒントがあるようです。

記事を読む

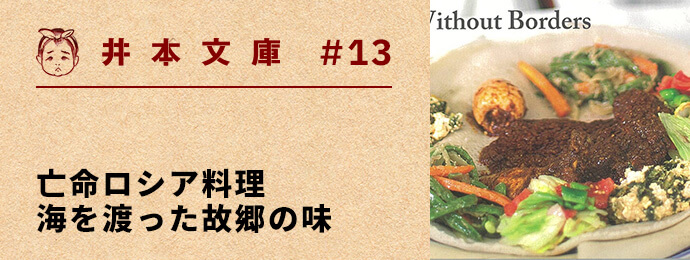

記事を読むNHK出版の編集者・井本光俊さんが「暮らし」や「自然」にまつわるおすすめの本を紹介する連載「井本文庫」。今回は『亡命ロシア料理(新装版)』『海を渡った故郷の味』の2冊を紹介します。亡命した人々が、祖国の料理を紹介する両書。井本さんは、亡命者たちの「暮らしのリアル」がさまざまな箇所ににじみ出ていることに注目します。

記事を読む

記事を読む