これまでに更新した記事の一覧です。

「中東で一番有名な日本人」こと鷹鳥屋明さんが等身大の中東の姿を描き出す本連載。今回のテーマは仕事です。あまり働かないイメージがあるというサウジアラビア人の若者たち。その背景には、石油産出国ならではの事情がありました。サウジアラビア人はレジ打ちにもひと苦労? 期待の星、皇太子殿下の指揮下で進む国家戦略とは? 鷹鳥屋さんが現地のレポートを交えてお伝えします。

記事を読む

記事を読む都市のオルタナティブを追求するプロジェクト「風の谷を創る」に関わる多彩なメンバーたちの横顔を紹介する本連載。今回、ご登場いただくのは「Game Changer Catapult(ゲームチェンジャー・カタパルト)」代表の深田昌則さんです。その経歴やカタパルトへの思い、「農と食」班での挑戦について伺うなかで、「風の谷」が進むべきプロセスが浮き彫りになっていきました。

記事を読む

記事を読む5月13日の『シン・ウルトラマン』公開を記念し、文芸批評家の福嶋亮大さんの著書『ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景』の序章・第一章を特別公開します。

昭和が生んだ最大のヒーロー「ウルトラマン」。高度成長期の〈風景〉を取り込みながら、特撮というテクノロジーによって戦後日本人の願いを具現化しつづけた「光の巨人」は、先人たちから何を受け継ぎ、現代に何を遺したのでしょうか?

記事を読む

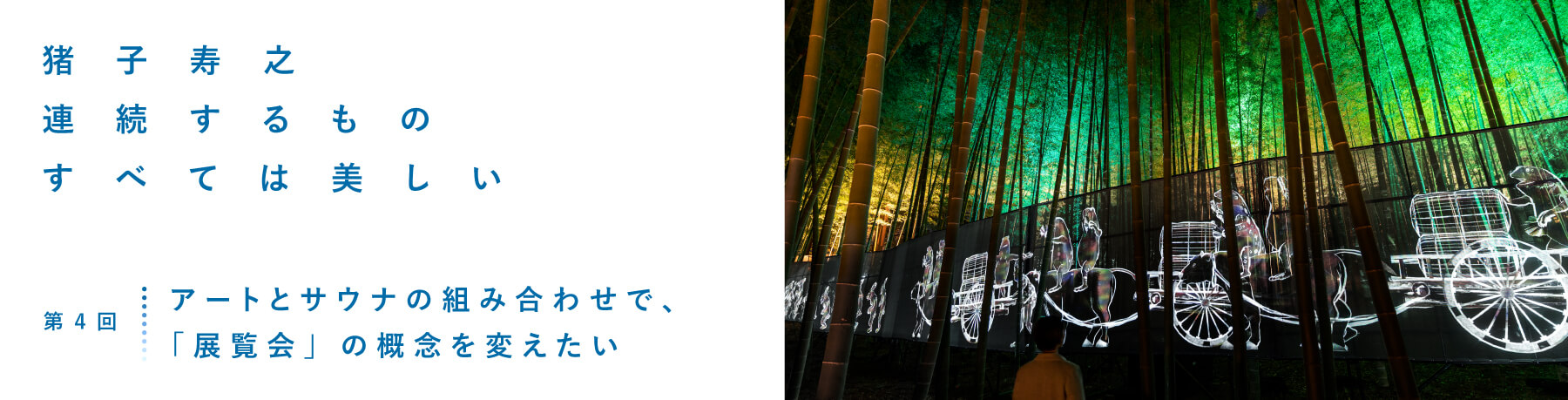

記事を読むチームラボの代表・猪子寿之さんの連載「連続するものすべては美しい」。今回は、佐賀の御船山楽園や東京・六本木で開催のアート×サウナ プロジェクト、水戸の偕楽園での庭園作品といった新作群をめぐる対話です。アートとサウナの日本における歴史的背景や、超自然的現象との直面、そして地元の人々まで取り込み作品化するパブリックアートの可能性について語り合いました。

記事を読む

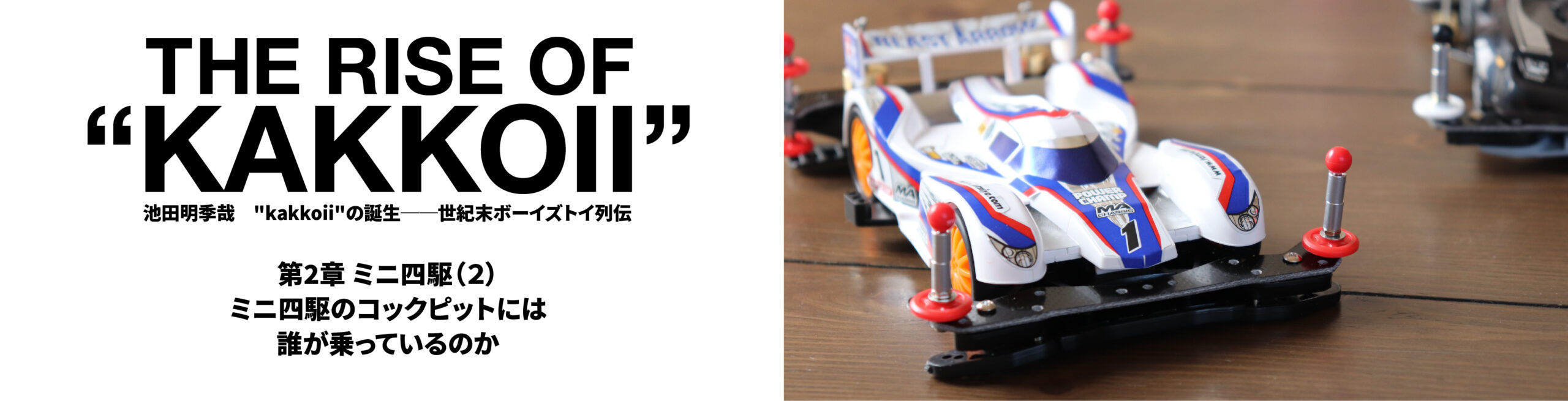

記事を読むデザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんが20世紀末のボーイズトイデザインを振り返る連載「”kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝」。今回は、第一次ミニ四駆ブームと『ダッシュ!四駆郎』について論じた前回に続いて、ミニ四駆の第二次ブームと『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』とフルカウルミニ四駆が宿した「キャラクター」性に迫ります。

記事を読む

記事を読むEN TEA代表・丸若裕俊さんが日本の伝統的な技術や文化の新しい甦らせ方をさぐる連載の第2回。当初は工芸のアップデートを手掛けていた丸若さんが、なぜ茶づくりを始めたのか。茶師・松尾俊一さんとの出会いや、アート作品とのコラボレーションを通じて見出された、茶という文化の本来の可能性について考えます。

記事を読む

記事を読む発表の順番を決めるとき、あまったおやつの取り分を決めたいとき……そんなときの解決法といえば「じゃんけん」。このような、じゃんけんを使うときの意思決定は、どちらかといえば「どうでもいい意思決定」ではないでしょうか。

一見、簡単で合理的な方法ですが、参加人数が増えると「アイコ」が続いて時間がかかってしまうこともあります。今回は、インタラクションデザインの観点から、じゃんけんで決めてしまいがちな「どうでもいい意思決定」を効率化する方法を考えます。

記事を読む

記事を読む僕(宇野)がいま、中高生向けに書いている本『ひとりあそびの教科書』の草稿をこっそり公開する連載の7回めです。

今回からしばらく、ひとりの「食べ歩き」の楽しみ方を紹介します。すべては、魔界都市〈函館〉からはじまります。

記事を読む

記事を読む今回は『きのこのなぐさめ』を紹介します。「きのこ」にまつわるさまざまな雑学が散りばめられた本書は、きのこの魅力を余すところなく伝えるとともに、配偶者を亡くした著者が、きのこに没頭していくことで悲しみから立ち直るまでの過程を描いています。井本さんはこの癒やしの過程の細やかさに、素晴らしさがあると語ります。

記事を読む

記事を読む混迷をきわめた米国大統領選は、いま民主主義社会が直面している「分断」の深刻さを、世界中の人々に改めて印象づける出来事になりました。危機感をおぼえる良識的な人々は、この状況を乗り越えていくための「連帯」を呼びかけますが、その問題設定そのものに、かえって問題の根が潜んではいないか。イェール大学助教授で経済学者の成田悠輔さんが、むしろ分断を徹底化する「出島社会」を提案します。

記事を読む

記事を読む僕(宇野)がいま、中高生向けに書いている本『ひとりあそびの教科書』の草稿をこっそり公開する連載の8回めです。天下一品のラーメンにフローズンヨーグルト……今回は僕の日々の「食べ歩き」について教えます。

記事を読む

記事を読む今回から丸若裕俊さんによる新連載が始まります。丸若さんは菓子壺や弁当箱、iPhoneケースや磁器ボトルなどのさまざまなものづくりを通して日本の伝統的な文化や技術のアップデートに取り組んでいます。今回は、丸若さんが追求する「タイムレス」の価値を体現し、日常生活をハックする「伝統工芸」の本質について取り上げます。

記事を読む

記事を読む