これまでに更新した記事の一覧です。

コロナ禍によって在宅ワークが広がった結果、「家」を中心としたローカルなライフスタイルのあり方が、いま改めて問い直されています。東京の高円寺にある銭湯・小杉湯が今年3月に新たにオープンした「小杉湯となり」は、「銭湯」という場を活かして、あたらしい「くらし」の模索を始めています。プロジェクトを率いる平松佑介さん、建築家の加藤優一さんに、そのねらいと課題をうかがいました。

記事を読む

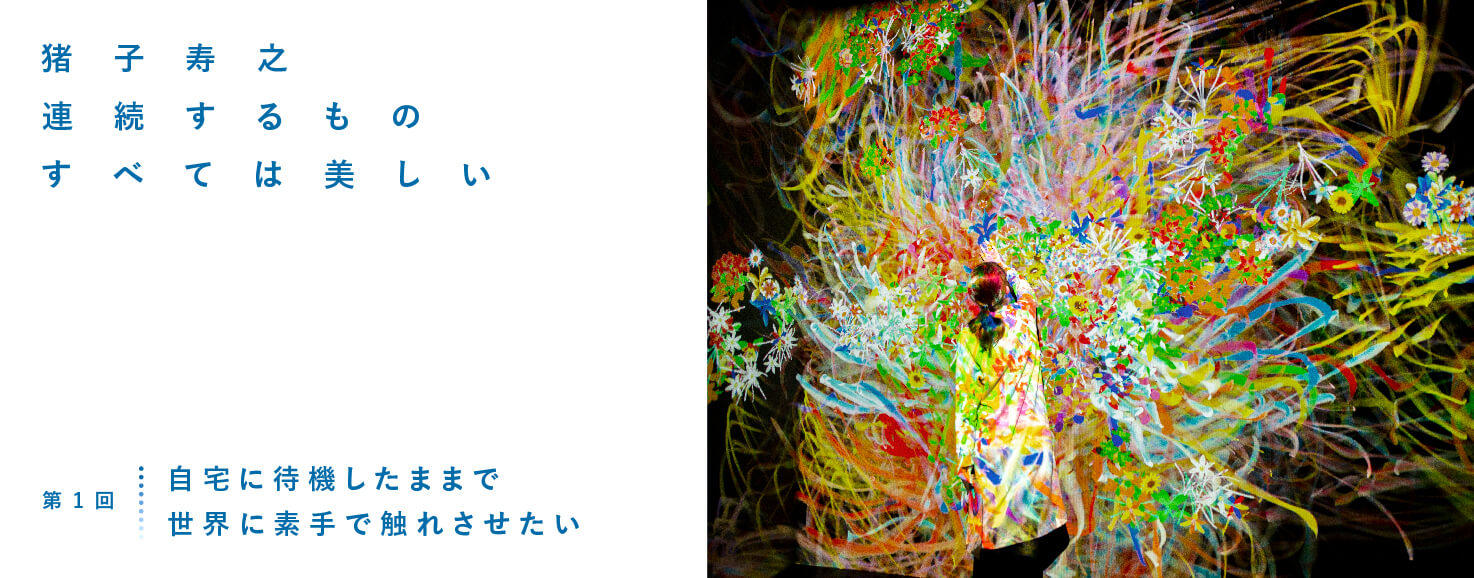

記事を読むそれはコロナ禍の巣篭もり生活の続くある日のこと。僕(宇野)はふと、思いました。世界中に分断の噴出する今こそ、チームラボのアートこそが世界に大切なメッセージを届けることができるのではないかと。だから、対談集『人類を前に進めたい』の刊行から半年と少し、猪子寿之さんとの対話を、改めて始めていくことにしました。

記事を読む

記事を読むNetflixを開いて、「今日は何を見ようかな」と悩んでいるうちに時間が経ってしまっていたこと、ありませんか? 居酒屋で、「じゃあ、とりあえずコレで」と注文する串カツ盛り合わせのように、スムーズに決められないのはどうしてなのでしょうか。

工学者の渡邊恵太さんが、串カツ盛り合わせにあって、Netflixにはない、決めやすさの理由を考えます。

記事を読む

記事を読む人間と都市の関係を新たに結び直し、都市集中型社会へのオルタナティブをつくるプロジェクト「風の谷を創る」。この連載では、プロジェクトに関わる多彩なメンバーの横顔を紹介していきます。今回登場するのは、日本銀行、マッキンゼーを経て、シグマクシス社でコンサルティングやベンチャー投資など多岐にわたる事業を展開されている柴沼俊一さん。曲がり角を迎えつつある金融資本主義の本質を見据えながら、「風の谷」で実現したい「開疎」な経済のしくみについてお伺いしました。

記事を読む

記事を読む今回ご紹介いただくのは、白央篤司さんの『自炊力』です。なかなか料理をする余裕がない現代人に「自炊力」を提案する本書。井本さんは、その繊細な語り口に胸を打たれたと語ります。

記事を読む

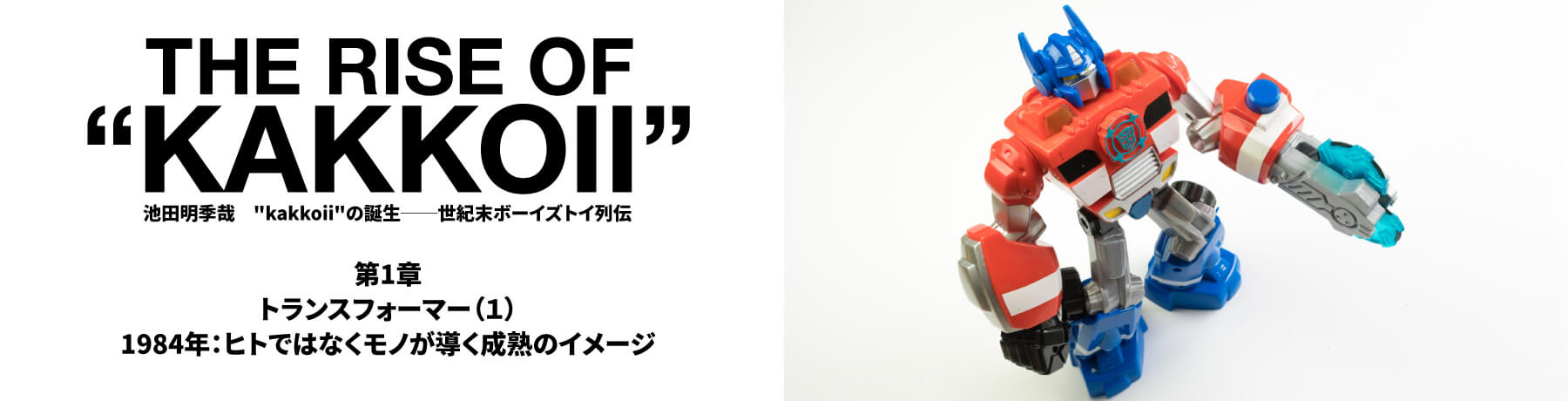

記事を読む世紀末のボーイズトイデザインを振り返ることで、新たな“kakkoii”を再考する連載『“kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。今回から4回にわたって誕生以来30年以上愛されつづけるおもちゃ「トランスフォーマー」に焦点を当てます。1984年、タカラ(現タカラトミー)社とアメリカのハズブロ社の提携によって誕生したトランスフォーマー。そこに描かれた新しい成熟のイメージとは、なんだったのでしょうか。

記事を読む

記事を読む東日本大震災から9年。いま、ウイルスという目に見えない存在が、再びわたしたちの生活を揺るがしています。メディアの報道と政府の対応に翻弄される日々の中で、福嶋亮大さんは、こう呼びかけます。「いまわたしたちが直面している現実が、正しくも、美しくもないことを引き受けるべきである」と。ひと呼吸おいて、読んでみてください。

記事を読む

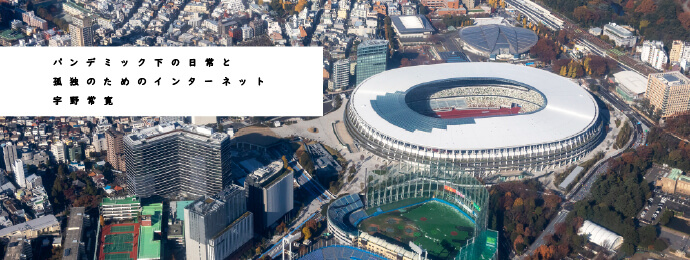

記事を読む緊急事態宣言下で、ゴーストタウンのように人影の消えた新国立競技場周辺。国を挙げて「ひとつにまとまる」祭典の晴れ舞台になるはずだったその場所は、いま不気味な静寂に包まれています。そんな非日常的な日常の風景を走りながら、「ばらばらのものを、ばらばらのままつなげる」ために必要な知恵について、改めて考えてみました。ゆっくりと読んでみてください。

記事を読む

記事を読む長引く自粛生活、そろそろ限界。そう思ってしまったあなたはまだ甘い。知的情熱と技術さえあれば、むしろ自粛生活はさらなる高みに登る好機ですらある。そう断言する人物がいます。早稲田大学准教授・石岡良治。コロナ禍以前から積極的に引きこもり、アニメから現代アートまで視覚文化の知識では「日本最強」と言われる伝説の男の知的生活の方法がいま明かされます。

記事を読む

記事を読む出口の見えないコロナ禍の下で、生活者があらためて目を向けておかなければならない国家的な課題とは何か。今回、現役官僚の橘宏樹さんの目に留まったのは、近年、深刻な危機を迎えている「流通」です。物流を支えるトラック運転手の人手不足への対応やブラックな業界慣行の改革など、効率化と労働者保護に向けた各省庁の取り組みを吟味します。

記事を読む

記事を読む都市集中型社会へのオルタナティブを作るプロジェクト「風の谷を創る」。この連載では、プロジェクトに関わる多彩なメンバーの横顔をご紹介していきます。今回は数々の宿泊事業に携わられてきた菊池昌枝さんに、これまでのお仕事で考えてきたことを伺いました。マーケティングとホスピタリティのこと、五感をもので表現すること、食べること……。風の谷の「暮らし」が楽しみになるようなお話です。

記事を読む

記事を読む2020年4月10日、日本を代表する映画監督のひとり、大林宣彦さんが亡くなりました。奇しくもその日は、最新作『海辺の映画館―キネマの玉手箱』が公開されるはずだった日。多くの人がイメージするのは「尾道三部作」だと思いますが、最後の最後まで映画という表現の可能性を追求し続けた果ての、まさに大往生でした。このコロナ禍で、遺作を劇場で観られる日は先延ばしになってしまいましたが、いまこそ日本映画を変えた大林作品の衝撃を、改めて追体験するチャンス。そう考えて、大林監督とゆかり深い映画人である樋口尚文さんに、その足跡と魅力をうかがいました。

記事を読む

記事を読む