これまでに更新した記事の一覧です。

いまやアジアの共通言語になりつつある「異世界転生」ジャンル。その多くが「復讐劇」の形態をとる点はよく似ていますが、日本ではいじめられっ子が個人的動機から強者を見返すパターンが多い一方、中国・韓国ではそれぞれの社会の特質を反映し、復讐にまつわるモチベーションのあり方が大きく異なるようです。

今回はゲーム研究者の井上明人さんに、韓国・中国での「異世界転生」ものの方向性の違いを考察していただきました。

記事を読む

記事を読む「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。

第8回の研究会では、都市や建築と大地との関係を「生環境」というアプローチから探求する都市史・建築史研究者の松田法子さんによるプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論が行われました。編集部メンバーの視点からそこでの議論をレポートする記事の後編では、研究会の後半に行われたディスカッションの内容をお届けします。

記事を読む

記事を読むSNSのプラットフォームがインターネットをどうしようもなく拙速に、窮屈にしてしまっているいま、もっと人間が自由になれる場所を、それも実空間につくることはできないか──そんな考えからはじまった「庭プロジェクト」。建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会の模様を、毎月レポートしています。

第8回の研究会では、都市や建築と大地との関係を「生環境」というアプローチから探求する都市史・建築史研究者の松田法子さんによるプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論が行われました。編集部メンバーの視点からそこでの議論をレポートする記事の前編では、研究会の前半に行われた松田さんのプレゼンテーションの内容をお届けします。

記事を読む

記事を読むデザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんによる連載『”kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。

今回は「谷田部勇者」シリーズ最終作にあたる『伝説の勇者ダ・ガーン』について分析します。ある意味ではChatGPTをはじめとするAIモチーフの先駆けとも考えられる、ダ・ガーンの新規性とは?

記事を読む

記事を読むSNSのプラットフォームがインターネットをどうしようもなく拙速に、窮屈にしてしまっているいま、もっと人間が自由になれる場所を、それも実空間につくることはできないか──そんな考えからはじまった「庭プロジェクト」。建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会の模様を、毎月レポートしています。

第7回の研究会では、庭プロジェクトのボードメンバーであり、デザイン工学の視点からデジタル・ファブリケーションや3D/4Dプリンティングなどの研究を行っている田中浩也さんによるプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論が行われました。編集部メンバーの視点からそこでの議論をレポートする記事の後編では、研究会の前半に行われた田中さんのプレゼンテーションの内容をお届けした前編に続き、後半に行われた参加メンバーによるディスカッションの内容をダイジェストします。

記事を読む

記事を読むSNSのプラットフォームがインターネットをどうしようもなく拙速に、窮屈にしてしまっているいま、もっと人間が自由になれる場所を、それも実空間につくることはできないか──そんな考えからはじまった「庭プロジェクト」。建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会の模様を、毎月レポートしています。

第7回の研究会では、庭プロジェクトのボードメンバーであり、デザイン工学の視点からデジタル・ファブリケーションや3D/4Dプリンティングなどの研究を行っている田中浩也さんによるプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論が行われました。編集部メンバーの視点からそこでの議論をダイジェストする記事の前編では、研究会の前半に行われた田中さんのプレゼンテーションの内容をお届けします。

記事を読む

記事を読むSNSのプラットフォームがインターネットをどうしようもなく拙速に、窮屈にしてしまっているいま、もっと人間が自由になれる場所を、それも実空間につくることはできないか──そんな考えからはじまった「庭プロジェクト」。建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会の模様を、毎月レポートしています。

第6回の研究会では、東京都小金井市の福祉施設「ムジナの庭」を訪問。庭プロジェクトのボードメンバーでもある、同施設長の鞍田愛希子さんによるプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論が行われました。編集部メンバーの視点からそこでの議論をレポートする記事の後編では、研究会の前半に行われた鞍田さんのプレゼンテーションの内容をお届けした前編に引き続き、その後に行われた参加メンバーによるディスカッションをダイジェストします。

記事を読む

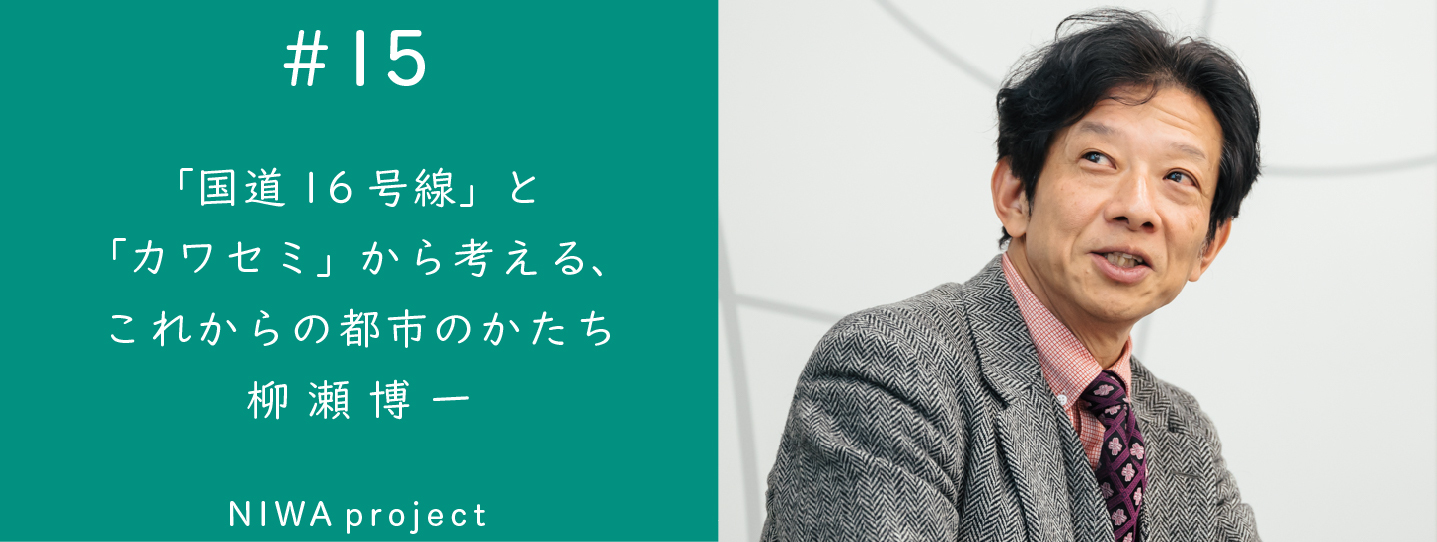

記事を読む「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。

第10回の研究会では、「国道16号線」や「東京のカワセミ」を起点にユニークな都市論を展開する、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授(メディア論)の柳瀬博一さんによるプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論が行われました。編集部メンバーの視点からそこでの議論をレポートする記事の前編では、研究会の前半に行われた柳瀬さんのプレゼンテーションの内容をお届けします。

記事を読む

記事を読む2013年のNHK連続テレビ小説『あまちゃん』の放送から10年。東日本大震災後の岩手県久慈市を舞台に、宮藤官九郎のオリジナル脚本による物語で社会現象的なブームを巻き起こした本作は、現在の朝ドラ隆盛を築いた歴史的名作として、現在も多くのファンに愛されています。ちょうど今年4月から本放送当時と同じタイムラインでの再放送もされていたさなかの秋、ロケ地・久慈では、大友良英スペシャルビッグバンド with のんによるコンサートをはじめ、10周年を記念する数々のファンイベントが行われました。

コロナ禍を経て久々に全国の『あまちゃん』ファンたちが結集したこの機会に、かつて文藝春秋×PLANETSのコラボ出版『あまちゃんメモリーズ』の副編集長を務めた中川大地も参加。そこでの旅路から持ち帰った本作のファンムーブメントにまつわるある思いを、10年越しの編集後記として綴ります。

記事を読む

記事を読むデザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんによる連載『”kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。

今回取り上げるのは、「勇者シリーズ」2作目にあたる『太陽の勇者ファイバード』です。本作で掲げられる「脱政治的な平和」は、戦後民主主義的なメンタリティからはどのように読み解かれるのでしょうか。

記事を読む

記事を読むSNSのプラットフォームがインターネットをどうしようもなく拙速に、窮屈にしてしまっているいま、もっと人間が自由になれる場所を、それも実空間につくることはできないか──そんな考えからはじまった「庭プロジェクト」。建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会の模様を、毎月レポートしています。

第6回の研究会では、東京都小金井市の福祉施設「ムジナの庭」を訪問。庭プロジェクトのボードメンバーでもある、同施設長の鞍田愛希子さんによるプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論が行われました。編集部メンバーの視点からそこでの議論をダイジェストする記事の前編では、研究会の前半に行われた鞍田さんのプレゼンテーションの内容をお届けします。

記事を読む

記事を読む橘宏樹さんが、「中の人」ならではの視点で日米の行政・社会構造を比較分析していく連載「現役官僚のニューヨーク駐在日記」。

さまざまな人種、あらゆる分野の企業のるつぼであるニューヨークではどのようにイノベーションが起きているのか。今回はファッション業界で国際的なイノベーションをリードしている日本のプロジェクトを紹介していただきました。

記事を読む

記事を読む