これまでに更新した記事の一覧です。

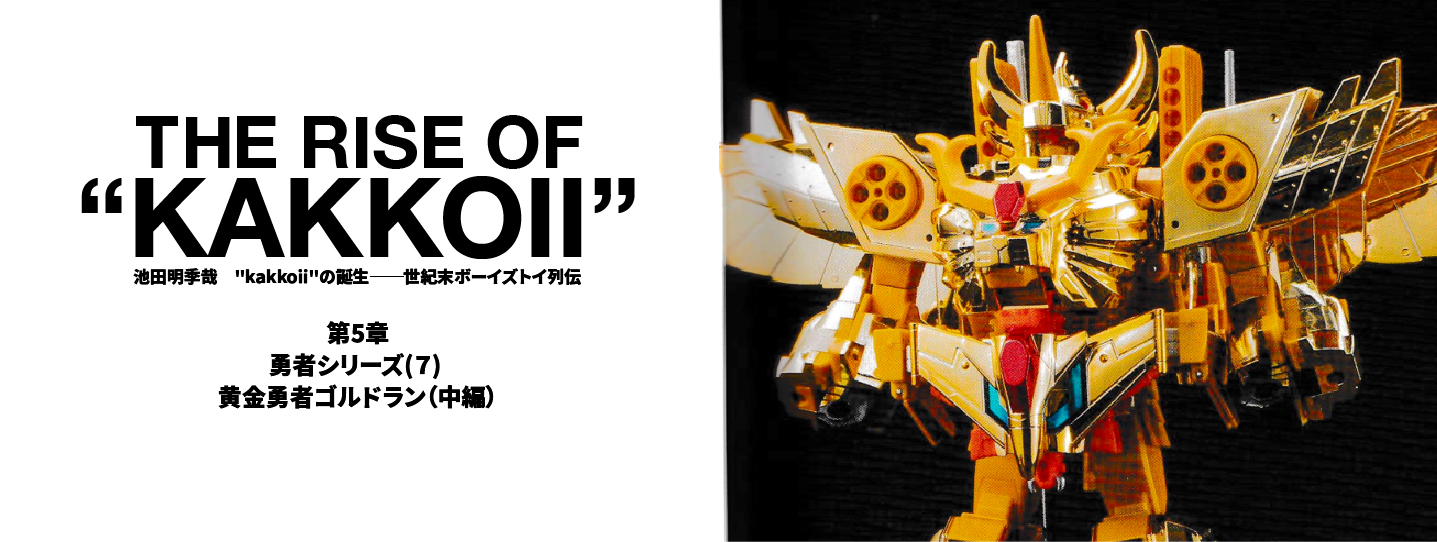

デザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんによる連載『”kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。

前回に引き続き、『黄金勇者ゴルドラン』について分析しています。成熟を拒否することで成熟する「逆説的な成長」とは?

記事を読む

記事を読む批評家の濱野智史さんによる新連載「リハビリテーション・ジャーナル」が始まります。指定難病「特発性大腿骨頭壊死症」にかかり、人工股関節を入れる手術を受けるため、約1ヶ月間の入院生活を送ることとなった濱野さん。人生初の経験となる長期にわたる入院生活、そしてその後のリハビリ生活の中で見えてきたノウハウやメソッドを紹介しながら、「健康」と「身体」を見つめ直していきます。

記事を読む

記事を読む「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。

第15回の研究会では、都市戦術家/プレイスメイカーの泉山塁威さんがゲストスピーカーとして登壇しました。テーマは小さな実験から長期的変化につなげる都市開発の手法「タクティカル・アーバニズム」です。

編集部メンバーの視点からそこでの議論をレポートする記事の後編では、研究会の前半に行われた泉山さんのプレゼンテーションの内容をお届けした前編に引き続き、参加メンバーでのディスカッションの内容をダイジェストします。

記事を読む

記事を読む「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。

第15回の研究会では、都市戦術家/プレイスメイカーの泉山塁威さんがゲストスピーカーとして登壇しました。テーマは小さな実験から長期的変化につなげる都市開発の手法「タクティカル・アーバニズム」です。

記事を読む

記事を読む日本におけるフリースクールの先駆者、白井智子さんによる新刊『脱「学校」論:誰も取り残されない教育をつくる』の刊行を記念して、本書の序章を特別公開します。

子どもたち一人一人に対応できていない「学校」というシステム、そして現代の「親ガチャ」の世界。そんな日本の学校教育が抱える生々しい問題点、そしてその足りない部分を補完する新たな教育システムの具体的な構想を、国内の「フリースクール」黎明期より約30年、「誰も取り残されない教育」づくりに奔走してきた白井さんが分析・提案します。

本記事では、白井さんが「脱『学校』」という言葉に込めた想いや問題意識を綴ります。

記事を読む

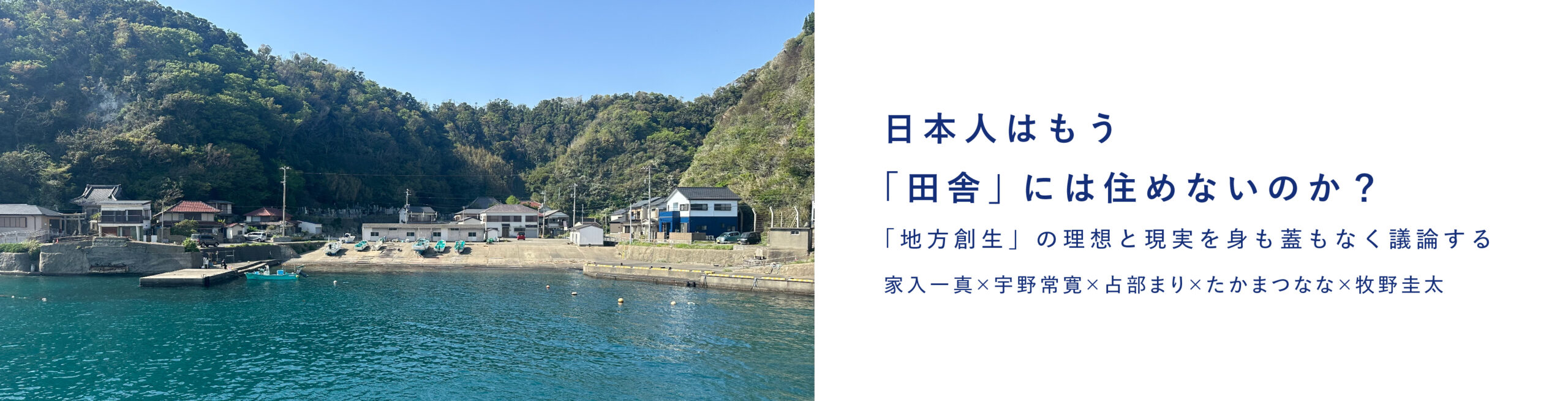

記事を読む2010年代以降、「地方創生」が叫ばれてきた一方、 都心部と地方との分断が加速しつづけてきました。そんな現代に必要な再建計画とは? 「ワークアズライフ」としての地方移住、 都市部の広告戦略を応用した地方のブランディング、 地方医療としての少子高齢化対策…… さまざまな形で地方でのプロジェクトを持つプレイヤーたちをお招きし、2020年代の地方創生について語り合いました。

記事を読む

記事を読む「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。

第14回の研究会では、「ひとり空間の都市論」をはじめとするユニークな都市・建築論に取り組む社会学者の南後由和さんによるプレゼンテーション、そしてそれを踏まえた参加メンバーの議論が行われました。編集部メンバーの視点からそこでの議論をレポートする記事の後編では、研究会の前半に行われた南後さんのプレゼンテーションの内容をお届けした前編に引き続き、参加メンバーでのディスカッションの内容をダイジェストします。

記事を読む

記事を読むデザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんによる連載『”kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。

今回は「高松勇者」シリーズの集大成『黄金勇者ゴルドラン』について分析しています。「宝物」のモチーフから浮かび上がる、新たな「成熟」のイメージとは?

記事を読む

記事を読む「庭プロジェクト」とは、これからのまちづくりについて、建築から人類学まで、ケアから哲学までさまざまな分野のプロフェッショナルが、官民産学を問わず集まって知恵を出し合う研究会です。

第13回の研究会では、前回行った鎌倉視察(分断を生まない「市民参加」はいかにして可能か──「鎌倉」のスマートシティ政策から考える)に続いて、鎌倉市スマートシティ推進担当参与の加治慶光さんをゲストに迎えました。この記事では、鎌倉市のスマートシティ構想に関する加治さんからのご紹介、それを踏まえて行われたディスカッションの内容をお届けします。

記事を読む

記事を読む橘宏樹さんが、「中の人」ならではの視点で日米の行政・社会構造を比較分析していく連載「現役官僚のニューヨーク駐在日記」。

今回は〈出張組〉〈駐在組〉〈永住組〉という三層の日本人コミュニティを読み解きます。

記事を読む

記事を読む橘宏樹さんが、「中の人」ならではの視点で日米の行政・社会構造を比較分析していく連載「現役官僚のニューヨーク駐在日記」。

今回はニューヨークで活躍する日本人のイノベーターとして、包丁や食器の輸入販売を行う「Korin」社長・創業者の川野作織さんを紹介します。「ニューヨークレストラン業界のゴッドマザー」として、現地のシェフたちに支持される川野さんが始めた活動「GOHAN Society」。その日本文化の伝承方法としての革新性とは?

記事を読む

記事を読むデザイナー/ライター/小説家の池田明季哉さんによる連載『”kakkoii”の誕生──世紀末ボーイズトイ列伝』。

今回は『勇者警察ジェイデッカー』について分析します。女性性の強いキャラクターデザインの主人公・勇太のビジュアルを引き合いに、戦後ロボットアニメが提示してきた「父性」「母性」のあり方を本作がどのように更新したのか考察しました。

記事を読む

記事を読む